|

兜/解説 のバックアップ(No.23)

大将兜などの解説は巨大兜/解説を、妖怪などの解説は兜以外/解説を、 通常兜

|

| 種別 | グラフィック | 名前 | ゲームにおいて・攻略 | 解説 |

| 近接 | 桃形兜 | 筑後から登場した兜。 あらゆるステータスが低く、巨大化せずとも普通に倒せる。時々マップ上にある家から前触れ無く出てくることがある。 徒党を組んで押し寄せてくるが、槌や槍など範囲攻撃ができる城娘を置けば簡単に一掃できるだろう。 兜を倒すと気が増えるシステム上、ボーナスキャラとも言える。 | モデルとなったのは桃形兜。室町時代後期から登場した兜で、鉄板2枚を張り合わせるだけで作れる生産性の高さから当初は下級武士を中心に広まったが、形状の美しさからやがて西国に領地を持つ大名クラスの武将の間でも流行した。 ボスの黒田長政のモデルとなっている黒漆塗桃形大水牛脇立兜も、桃形兜から派生したものである。 天魔大乱の背景画像により、全長が非常に高いことが判明した。二階建ての建物に匹敵するほどの高さなので、およそ3m以上はあると思われる。兜の中ではかなり小さい部類であることから、他の兜がいかに巨大であるかを改めて実感させられるだろう。 | |

| 近接 | 椎形兜 | 筑後から登場した兜。 鎖分銅を振り回して2回連続攻撃を仕掛けてくる。 地味に痛く、特に蔵防衛戦等で蔵に接近を許すと耐久が削られる。射程もやや長いので、道端に置いた遠距離職が攻撃をもらうことがある。 古桃形より打たれ弱いので、撃破するだけなら楽。 | モデルとなったのは椎形兜(椎実形兜)と呼ばれる兜で、突パイ形兜の一種である。 椎の実はドングリに似ている木の実で、先の尖った筒状の形が椎の実に似ていることから名付けられた。 兜の前立としては、江戸時代に使われた秤の重りである「分銅」があしらわれている。実際に兜の立て物として使われた例は見られないが、恐らく武器の鎖「分銅」とかけて使われているのだろう。 | |

| 近接 | 古桃形兜 | 筑後から登場した兜。 意外にタフで、集団で現れるため、巨大化が不十分な序盤では排除が難しい。 接近して刺又(さすまた)で城娘や蔵を刺してくる。高難易度では桃形に代わる雑魚で、巨大化せず倒せる位に自軍を育成したい。 | モデルとなったのは、天衝の前立を付けた桃形兜。 古桃形兜は古い時代の桃形兜を指す言葉で、分類学上の用語とされており、当時使われた名称ではないと思われる。 | |

| 遠隔 |  | 烏帽子形兜 | 日向から登場した兜。 攻撃速度は遅いが一発が重く、複数で出てくることが多いので気が付いたら城娘が大破していたということも。 射程が長いので、小技・小ネタのページにある敵の攻撃優先度を念頭に置いた配陣を心掛けよう。 耐久は低いので、こちらの射程内に入ったら排除は難しくない。 | モデルとなったのは烏帽子形兜。変わり兜の一種で、文字通り烏帽子を模した形をしている。桃形兜にも用いられる鉄板を張り合わせる製法を応用しているとされ、生産コストの低さと見た目の装飾性の高さが特徴となっている。 武器として持っている銃剣(バヨネット)が誕生したのは17世紀フランスの都市バイヨンヌとされ、普及により射手が槍兵同等の近接戦闘力を獲得し、奇襲や騎兵の突撃等への対抗手段を得た。同時にこれにより接近戦のみしか行えない槍兵という兵科は廃れることとなった。 |

| 近接 |  | 大文字形兜 | 日向から登場した兜。 Reから追加された兜の中でも早くから登場するが、それほど強敵ではない。 とはいえそれまでの小型兜よりもタフで攻撃力も高く、城娘のレベルが低いうちは油断できない。 | モデルとなったのは立花宗茂所用の「黒漆塗大文字形兜」か殿ー! なにやってんのー! 大の字が兜の後立としてあしらわれた姿は圧巻である。 よく見ると頭部には実際の兜にも見られる黒塗りの髑髏があり、骨のように白く塗られた手足と相まって、まるで西洋の死神を想像させるような姿をしている。 排気用の煙突が頭頂部にあるのも特徴だが、頭部にあると思われる頭脳的な物の熱処理は大丈夫なのだろうか。 |

| 近接 |  | 強化型大文字兜 | ハデスの死闘場で登場した大文字形兜の強化型。 攻撃対象の防御を50%無視し、撃破時に撃破した対象に向かって最大耐久10%の追加ダメージを与える鎌を飛ばしてくる。 | |

| 近接 |  | 突撃式トッパイ形兜 | 肥前から登場した兜。 防御と耐久が高く集中砲火の中でも生き残り、高攻撃力で城娘を殴打してくる。 高難度になると大量に押し寄せるので、ラッシュまでにどう迎撃態勢を整えるかが重要。 巨体に似合わず、しばしばトリッキーな移動を見せる。 操られし鬼玄蕃で沼に飛び込む(その後反対側の岸から突然上がってくる)わ、討伐武将大兜!島津義弘で因幡の白兎をするわ、とやりたい放題で驚愕と笑いを誘った。 | 突?(とっぱい)形兜は、室町時代末期に登場した兜。 鎌倉から南北朝時代にかけて主流だった筋兜の簡略系で、頭頂部分が尖っている。 ~以下Zトン氏のデザイン設定より~ 雑兵のパワータイプ 桃形の1.5倍のサイズと3倍の出力。 武器はヒート鉄砕棒 |

| 近接 |  | 真田式トッパイ形兜 | 追加された蔵防衛戦で登場した大型兜。 トッパイを純粋に強化したような挙動とステータスで、高攻撃力は非常に脅威。 防御力がめっぽう高いが、耐久がさほど高くないので、防御無視の攻撃が有効。 高難度マップでは一度に複数出現するので、城娘複数で防衛線を築いたりダメージ計略も視野に入れたい。 | 別名赤トッパイ。手に持つ赤熱した手杵で殴打してくるが、手杵どころか握る籠手までも赤熱している。 |

| 近接 |  | 真田式トッパイ形兜(黒漆) | 武神降臨!直江兼続&上杉景勝で登場した大型兜。 攻撃時に自身の攻撃50%で追加の術ダメージを与え、攻撃対象に5秒間「火傷」を付与する。「火傷」になると効果時間の間、現在耐久に応じた継続ダメージが発生する。 | |

| 遠隔 |  | 烏帽子形革張形兜 | 蔵防衛戦で登場した兜。 砲撃式トッパイ兜と同等の長射程を持ちながら、防御力は突撃式トッパイ兜なみに高い。指揮官のように他の遠距離攻撃兜と一緒に出てくることが多く、三段撃ちよろしくダメージを倍増させる。 対策には攻撃優先度のコントロールはもちろん、火力も求められる。ダメージ計略で手下ともども一掃してしまうのも手。 | 革張というのは文字通り革を張るということであるが、これが変わり兜を作る工程の基本と言える。 戦時で使うという性質上、身に着けるものは使いやすいもの、動きに支障の出ないものでなくてはならない。かつ自身が戦功を挙げたとすぐ分かるように、戦国時代に入ってからは目立つ装飾をした兜が増えるようになった。実用性と装飾性、両方を満たすために、装飾には薄い金属や皮革、紙(張り子)を用い、これらを加工し任意の形にして着けることで変わり兜が生まれていった。 この兜の場合、「烏帽子」の「形(ナリ)」を模して「張懸」をした兜ということである。 |

| 強化 | 桃形兜(旗印) | 導かれし若楓の山道で登場した兜。 攻撃能力を持たないが、旗指物を振ってマップ内の兜を鼓舞し生存している限り全ての敵の耐久・攻撃ステータスがアップする。同時に複数現れる場合、効果は重複しない。逆に言うと数を減らしても効果が弱まることはなく、全滅させない限り効果は続く。効果は大きいので最優先で処理したい。 見た目は桃形兜だが非常に打たれ強いため、除去役の配置は早めに。防御は低いので手数が多い弓を当てると良い。 基本的には動かないが、最後まで倒さずにいると殿に向かわずにスゴスゴと帰ってゆく。あくまで士気を高めるための非戦闘要員なのだろう。 | 旗印は合戦において自身の所属や勢力を示すために使われ、馬印と同義にされることあり。旗の模様は蛇の目紋にも見えるが、恐らくどこの勢力というのは特に意識していないだろう。 | |

| 強化 | 旗印兜(青旗) | 美濃で登場した兜。 同時に登場する桃形兜(旗印)と共に、持っている旗の色によってそれぞれ以下の能力を発動している。 黒:全ての敵軍ユニットの耐久と攻撃が50%上昇。 青:全ての殿側ユニットの与ダメージが30%低下。 黄:全ての敵軍ユニットの移動速度が30%上昇。 緑:全ての敵軍ユニットの回復が50上昇。 | ||

| 強化 | 旗印兜(黄旗) | |||

| 強化 | 旗印兜(緑旗) | |||

| 近接 |  | 竹束式トッパイ形兜 | 討伐武将大兜!片倉小十郎で登場した兜。 遠距離城娘の最優先標的となるというユニーク特性を持つ。これにより攻撃が吸われ、本来優先されるべき飛行兜を狙わなくなる。ステータスは基となったトッパイの強化版で、特に防御は2倍。反面、攻撃力はやや落ちる。 特に対空攻撃に有効な弓矢を吸われてしまうと大幅な殲滅力ダウンになってしまうので、物理の城娘で攻撃して素早い排除を行える陣を敷きたい。集団で現れることが多いのでダメージ計略でまとめて叩くのも良いだろう。 ちなみに大砲の城娘はこいつを優先しない。内部的には飛行属性なのかも。 | 竹束は攻城、もしくは城の防衛に用いられた防具で、文字通り複数本の竹を束にして作る。単純な作りながら鉄砲に対して大きな防御効果があり、戦場に設置する他、この兜のように楯に着けたり車輪を付けたり(=車竹束)などの工夫が行われた。鉄砲が全国に普及してからは広く用いられたものの、竹の筒が空洞であるために燃えやすいという欠点がある。 |

| 近接 |  | 黒母衣兜 | 山城から登場した兜。 竹束式と同じく大砲を除く遠距離城娘の最優先攻撃目標となる特性を持ち、その上遠隔攻撃で受けるダメージを半減するという、対遠隔武器に特化した能力を持つ。 竹束と違って法術・杖にも強く、竹束の倍以上の耐久と同等の防御力をもつ。手にした槍での攻撃はそこまで痛くはないが、少し離れた場所にも届く。物理で殴って早く倒したい。 | モデルは織田信長の親衛隊である黒母衣衆。 母衣とは矢などを防ぐための補助武具であり、背に着けて風で膨らませた。鉄砲の登場により衰退したが、それでも主君の馬廻りなど名誉職の象徴となって存続した。信長の黒母衣衆では佐々成政が有名。さらに秀吉は黄母衣衆を追加した、現代にもその名簿が現存している。 |

| 近接 |  | 黄母衣兜 | 志摩で登場した兜。 豊臣秀吉が合戦にいる間、遠隔攻撃によるダメージの軽減割合が通常の50%から90%に上昇する。また、大砲と投剣を除く遠隔攻撃の攻撃優先対象になる。 黒母衣衆の上位版で固さを中心により手強くなった。一体なら盾で受けて集中攻撃で倒せるが、複数現れると盾で抱えても倒しきれずに押し切られる。巨大化、防御無視、攻撃上昇などとにかく火力を上げて近接で殴って処理したい。 初登場した志摩では秀吉の特技刀狩がある上に開幕早々7体+αで押し寄せるので、多くの殿が対策を強いられた。 | |

| 近接 |  | 金剛力士形兜 | 武神降臨!前田利家で登場した兜。 極短射程の張り手という攻撃手段しか持たないが大半の大将兜を上回る攻撃力と全兜中トップクラスの耐久を持つ凶悪な雑魚兜。 攻撃力は基本が3000、これに戦場ごとの補正が掛かり絶壱難で攻撃力6000、武神石田三成以降の難易度調整された武神難では7800もの数値となる。張り手の一撃は大抵の城娘を大破させるので基本的に接敵したくない。やむなくガチンコ相撲対決するなら耐久と手数が多い拳が向いている。 弱点は、紙同然の防御力。弓・槍・ガトリング砲装備の鉄砲など射程と手数に優れた城娘で動き出す前に遠くから倒せると楽。複数固まっている場合、槍や大砲で複数を巻き込むのも有効。 | モデルは「金剛力士形兜」。来歴は不明だが金剛力士の頭を模した変わり兜である。 一枚の鉄板から力士の髷や眉を打ち出している他、兜の正面には阿弥陀如来を表す梵字「キリーク」が打ち出されている。脇立としては銀箔が押された薄い板状のものがあしらわれているが、これは金剛力士の羽衣のようにも見える。 裸での一対一という原始的な格闘技である相撲は古来より世界中で類似の競技が行われているが、「相撲」の名で記録が残る最古の取り組みは古墳時代で、天皇に仕える女官同士の相撲である。 鎌倉時代以降、職業軍人である武士の世になると鍛錬のために相撲は盛んに奨励された。土俵を考案して現在の形式に近いものにしたのは織田信長だと言われる。また、信長は相撲大会で互角だった力士二人にそれぞれ東と西という姓を与え、このことが所以で相撲が東と西に分かれたとされる。 |

| 近接 |  | 真・金剛力士形兜 | 第六回名城番付・決戦上級の段で登場した大型兜。 一定値(攻撃値700)未満の攻撃によるダメージを一切受け付けないという能力は赤備えよりやや劣るが、それでも驚異的な存在であることに変わりはない。張り手は三連打となっており、ますますガチンコ相撲対決はしたくない。拳の巨大化を進めておき、張り手三連の二発後で巨大化すれば何とか。 それよりもトークンや空蝉戦法で空振りさせて時間稼ぎしている間に遠くから火力を上げて倒したい。弓や鉄砲は攻撃が700以上になっているかは確認が必要だろう。 | 立ち姿や腰回りの綱飾りから察するに、モデルとなったのは力士の最高位である「横綱」だろう。 番付の中で最も強い力士に与えられる格である横綱は、腰回りに付けた綱飾りの名前からとられている。横綱には特有の土俵入りがあり、かつてその型で土俵入りをした力士の四股名から「雲竜型」「不知火型」と呼ばれている。この兜は腕の位置や綱の形からして、「不知火型」が近いだろうか。 横綱は強ければ誰もがなれるというわけではない。一度横綱になると大関や関脇のように降格というものがなく、土俵を去るには引退しかないため、選ばれる力士にはその強さの他に頂点に立つに相応しい品格が要求されるという。 |

| 近接 |  | 真・金剛力士形兜(赤備え) | 真・武神降臨!山県昌景で登場した大型兜。 一定値(攻撃値1000)未満の攻撃によるダメージを一切受け付けないという強力な能力を持ち、手数を増やした攻撃手段が完封されてしまう。後退効果無効の能力も追加されているため、鉄砲+法術による完封も克服している。 もちろん張り手は三連打でいよいよガチンコ相撲対決はしたくない。それよりも赤トークンや空蝉戦法でスカらせて時間稼ぎしている間に遠くから火力を上げて倒したい。弓やガトリングは攻撃が1000以上になっているか要チェック。 | |

| 近接 ・範囲 | 桃形兜(焙烙玉) | 季節外れに舞う六花で登場した兜。 撃破もしくはこの兜の射程内に入るとその場で大爆発し、一定範囲全ての味方・蔵・トークンに特大ダメージを与る。 安全圏から攻撃出来ればベストだが、この兜を上手く狙ってくれない状況では、トークンを目の前に置いて自爆させたり、ダメージ計略で撃破するなどの対策が必要。 | 爆弾を手にした桃形兜で、爆弾は形状からして焙烙玉(ほうろくだま)であろう。焙烙玉は、火薬を調理器具の焙烙、あるいは専用陶製容器に詰めて導火線を付けたもので、投擲して用いる。爆発すると火薬と共に陶器の破片が飛び散り、兵士に対して大きなダメージを与えると共に周囲を延焼させた。 戦国時代においては海戦においてよく使われ、厳島の戦いや木津川口の戦いで戦果をあげた。能島城も腰に装備している。 | |

| 近接 ・範囲 |  | トッパイ形兜(焙烙玉) | 武神降臨!黒田長政で登場した兜。 爆弾を抱えて特攻してくる。桃形兜のそれよりも耐久が高く、より大きな爆弾で爆発時のダメージも高い(4000以上のダメージ)。ただし爆発の範囲はほとんど変わらない。 かなり耐久が高いので、歩いてくる最中に遠距離で仕留めるのは現実的でない。トークンを囮にして巻き込まれない距離で起爆させるのが得策だろう。 | 戦国時代全体を見ると、生存を考えない捨て身の戦法は散見されるが、爆発物を用いた自爆攻撃というものは例をみない。逸話としては平蜘蛛自爆で有名な松永久秀のものがあるが、これは事実かどうか疑わしく、詳細は信貴山城の項を参照。 |

| 近接 ・範囲 |  | 桃形兜(猛毒玉) | 備中に登場した兜。 攻撃または自爆時に自身の周囲の殿側ユニットに状態異常猛毒を付与する。 また、毒による継続ダメージが発生する合戦で出現時のみ、猛毒の効果時間を延長させる。 | 戦国時代においても毒物は要人の暗殺手段としてよく用いられた。足利義直の暗殺や伊達政宗の暗殺未遂の他、蒲生氏郷の早世も石田三成による毒殺が原因ではないかと言われている。特に使われていた毒物が精製の容易な「ヒ素」で、この他毒物として有名な「附子」(ぶす・トリカブト)や「鴆毒」と呼ばれるものも用いられていた。 こうした毒物を利用した武将としてイメージされるのが城プロでも猛毒を用いて戦う宇喜多直家であるが、彼が実際毒物を用いて暗殺を行ったという事実は意外にも見受けられず、暗殺した人物の中にも架空の人物と思われる者もいるため、直家=毒という構図は後世の創作によるものが大きい。 |

| 近接 ・範囲 |  | トッパイ形兜(猛毒玉) | ||

| 近接 |  | 椎形革張形兜 | 伊豆で登場した兜。 攻撃、防御、耐久、範囲の全てがトッパイ以上というだけでも難儀だが、攻撃時には鎖状になった腕を振り回して広範囲のマルチロックかつ3連続攻撃をしてくる強敵。その攻撃力は近接城娘にとっても脅威であり、生半可な布陣では耐えられない。 付け入る隙は3連続攻撃という点にあり、防御力を高めれば1発あたりのダメージは大幅に減る。まず攻撃を受け止める城娘を一人決め、防御力を上げる対策をしっかり行い、火力役が攻撃に巻き込まれないよう注意して陣を築こう。盾役は歌舞や巨大化回復でフォローしたい。 | 登場してから長い間正式名称が分からず、後述する銭形兜が姿を変えたものなのかという推測が続けられていたが、ようやく正式名称が判明し椎形兜の強化型ということが判明した。「革張」に関しては、馬場式烏帽子革張形兜の項目を参照のこと。長く伸びた腕はチェーンマイン(架空の兵器)のような形状をしている。旧城プロにはこのチェーンマインを武器にする銭形兜という小型兜がいたが、彼の系譜ではなかったようである仮にそうだとしたら随分と凶悪になったもので… |

| 近接 | 桃形兜(赤備え) | 赤き脅威と諏訪の浮城で登場した兜。 赤備え全てに言えることだが、色が変わっただけだと油断すると痛い目を見る。コイツ自体は桃形だけあってまだマシなほうだが、それでもトッパイ形と同じ防御力を持ち、油断すると撃ち漏らしてしまう。 一方で耐久はさほど高くなく、法術・杖・鈴など防御無視攻撃が有効である。 | 赤備えを始めとする「色備え」は、武田や真田、井伊の「赤備え」が有名だが、後北条氏の「五色備え」や伊達家の「黒漆の五枚胴鎧」の統一など、一部大名家にもその例が見られる。 | |

| 近接 | 椎形兜(赤備え) | 赤き脅威と諏訪の浮城で登場した兜。 ステータスは大文字形兜が固くなって二連続攻撃してくる感じ。やはり耐久がやや低めなので法術系統が有効である。 | 赤備えというと全身朱漆に染められた鎧や兜に身を纏った姿を想像するが、赤備えが設けられた初期である飯富虎昌期や山県昌景期の頃は、染料となる辰砂や朱漆も貴重だったために、甲冑の一部が赤くなかったりと必ずしも全て色が統一されていたわけではないようである。 | |

| 近接 | 古桃形兜(赤備え) | 討伐武将大兜!山県昌景で登場した兜。 攻撃はともかく防御能力が高く、もはや大型兜並である。うかうかしてると後ろへ抜けられてしまうので、早めの巨大化を意識したい。 | 戦場でも目立つ赤色を身に纏っていた赤備えの部隊は、その軍の精鋭でまとめられ、その大将も勇猛な将が役目を負っていた。 一方で、当然ながらその目立つ赤色は真っ先に狙われる対象ともなり、幕末には井伊軍の赤備えが夜でも目立つため、鉄砲の格好の餌食にされたという。 | |

| 遠隔 |  | 烏帽子形兜(赤備え) | 赤き脅威と諏訪の浮城で登場した兜。 堅い烏帽子革形兜といった感じであり、小ささに油断してると蜂の巣にされてしまう。一方でやはり耐久が低い。しかし法術系は範囲が狭い傾向にあるため、巨大化が間に合わない序盤にアウトレンジするのは難しいやも。 | 最終的には、武田から真田、そして井伊へと受け継がれていった赤備えだが、時代を経るにつれその見た目の派手さから「武勇や勇猛さの象徴」という意味合いよりも「その大名家を印象付ける色」というイメージへと変化していった。 |

| 近接 |  | 突撃式トッパイ形兜(赤備え) | 赤き脅威と諏訪の浮城で登場した兜。 攻防耐いずれも高い難敵。防御を無視できても耐久を削りとるのは時間がかかるため、法術で遅延させたり、これが来る前に巨大化して迎撃態勢を整えたい。 | 赤備えに関しての詳細は井伊達夫、山上八郎両氏の著書や論文が詳しい。また、滋賀県の彦根城博物館には現存する赤備えの防具もあるので参考にされたし。 |

| 遠隔 |  | 采配当世具足形兜 | 対馬で登場した兜。 射程内の敵軍ユニットの被ダメージを15%軽減、与ダメージを15%上昇させ、自身が攻撃した対象の攻撃速度を半減、射程を25%低下させる。(10秒間効果継続) | 采配は指揮官となる武将が、号令を出す際などに用いる武具の一つで、多くは持ち手に布製の幣が付いた形をしている。 |

| 遠隔 |  | 采配当世具足形兜(赤備え) | 真・武神降臨!山県昌景で登場した兜。 赤備え兜のみを対象に被ダメージを25%軽減、与ダメージを25%上昇させ、自身が攻撃した対象の攻撃速度を半減、射程を25%低下させる。(10秒間効果継続) | |

| 遠隔 | 陣笠兜 | 武神降臨!石田三成で登場した兜。 ロングボウの西洋兜と比べれば撃たれ弱いが、問題はその連射性能で、間合いに入った対象を高速で攻撃してくる。一発あたりの攻撃力は低くとも、瞬く間にダメージが蓄積して大破しかねない。 おまけに複数で来る場合もあるので余計に被害がかさむ。幸い射程がさほど広くないため、間合いの外からアウトレンジして仕留めたい。防御が低いので手数の多い弓が有効。 | モデルとなったのは兜の一種である「陣笠」。当初は竹や割り板などで作った笠に柿渋を塗って作った簡易的な兜であったが、戦国時代に入ってからは全て鉄製となった。兜と異なり細かいパーツを作りつなぎ合わせる必要もなく、鍛造した鉄板を笠状にし、防水用の漆を塗って完成するという低コストで大量に作成できる利点から、主に足軽などの雑兵用の防具として普及した。 また、戦時の食事の際は鍋の代わりにして用いたことも伝えられており、良好なコストパフォーマンスと実用性を兼ね備えた防具でもあった。 | |

| 遠隔 |  | 陣笠兜(赤備え) | 信濃で登場した兜。 攻撃を与えた対象にステータス異常:火傷を付与する。 陣笠の連射能力はなくなったが射程が伸び、他の赤備え同様防御と耐久がアップしている。攻撃力は少しアップしたに過ぎないが、火傷の追加ダメージがじわじわ効いて気づいたら大破してた、ということのないように注意。 能力は怖いが攻撃間隔が長くなったことで歌舞による回復が追いつくようになった。 | 武器としている火矢は古代中国から存在する戦法の一つで、日本では鏑矢の音を出すための穴に燃えるものを差し込んで射るという形で用いていた。主に城や砦といった構造物を燃やすための戦術であるが、相手の消火能力を上回る量の火矢を放たなければ燃えることはないため、複数人の兵士が絶え間なく火矢を射る戦法が用いられたという。 江戸時代中期にもなると、兵法書の中に戦術の一つとして明記されており、火矢も武士の嗜みの一つであったと考えることができる。 |

| 遠隔 |  | 強化型陣笠兜 | 真・武神降臨!石田三成で登場した兜。 攻撃を行う度、攻撃が一定割合上昇、攻撃の隙を短縮する。 | 武者兜と同じく、初登場時の名称は「強化型陣笠形兜」。そして同様にいつの間にか「形」が無くなった。 |

| 近接 |  | 武者兜 | 沈黙の戦塵で登場した兜。 自身の攻撃範囲内の城娘や蔵などを消滅させるか、自らが倒されるまで、足を止めて攻撃を続けるという、小型伊達政宗のような性質を持つ。 能力的には特別飛び出たものもない素直な性能なので、ある程度防御力のある城娘で受け止めつつ、後ろから攻撃や回復で援護という戦い方が安定だろう。 | 「武者」とは、武士と同義ではあるがより攻撃的な呼び名をしたいときに使われる言葉である。2020年2月の公式アンケートによって名前が判明し、それ以前は見た目から「当世具足兜」と仮称されていた。 刀を手にしての合戦というのは、一般的な日本での戦のイメージでは多いが、戦国時代に入ってからはその印象は大きく異なる。 戦国時代になってからは度重なる戦乱の影響により、こちらの被害を抑えつつ相手に損害を与えるという考えが優先され、手はじめに弓や鉄砲による遠距離からの牽制。次いで槍を用いて突いたり叩いたりといった攻撃を行っていた。実際に刀を抜いて斬り合ったのは、槍の射程よりも近い所に敵が飛び込んできた際の白兵戦の時くらいであった。 |

| 近接 |  | 強化型武者兜 | 武神降臨!伊達政宗&片倉小十郎で登場した兜。 武者兜の強化版で、やはり自身の攻撃範囲内の城娘や蔵などを消滅させるか、自らが倒されるまで、足を止めて攻撃を続ける。 全体的に能力が上がり、中でも耐久が大きく飛び出ている。さらに攻撃を受けるたびに攻撃と防御が増加していく能力も持つ。 防御力のある城娘で受け止めつつ、後ろから攻撃や回復で援護という対処は変わらないが、生半可な攻撃を行うとどんどん強化されて受けきれなくなってしまうため、防御無視攻撃などで早急に排除するようにしたい。 | 強化されたことにより兜の前立の丸(丸餅or日輪?)が大きくなり、部隊識別用の旗を背に差すようになった。初登場時の名称は「強化型武者形兜」。なぜ「形」が付けられたのかは不明。強化されたことで付けられた、もしくは単なる命名法則のブレだと思われる。いつのまにか無くなった。 |

| 近接 |  | 一領具足兜 | 拈華微笑の釣り野伏で登場した兜。 残りの耐久の割合が半分を下回ると、攻撃と移動速度が大幅に上昇する。 防御と耐久が高いため、走りだした後の撃破は難しくなる。こちらの迎撃態勢が整うまでは下手に手を出さないほうが良いだろう。法術の鈍足効果も有効だが数が多い時は注意。攻撃力が高いため盾で止める時は大破しないよう気を付けよう。 | 「一領具足」とは、土佐の長宗我部氏によって定められた制度で、その制度により設けられた半農半兵の領民のことも指す。一両具足に定められた領民は、農繁期は農民として、また戦時には兵士として動員され、本来武士が予備として2領以上持っている具足を1領しか持たないため、「一領具足」と名が付いた。 普段農民として共同作業や肉体労働をしているために、兵としての能力は高いという反面、農繁期に動員することは難しかったという。装備もある程度規格が設けられていたようで、兜としては古頭形の鉢兜、武器には脇差しを用いていた。一部戦国ゲームやこの兜のように、農具を武器にして戦ってはいないようである。 |

| 遠隔 |  | 半月形兜 | 真・武神降臨!黒田長政、越前で登場した兜。 手持ちの煙管から灰を投げつけ、攻撃が痛い上に、命中した城娘を中心に範囲3マス以内の城娘に「暗闇」というデバフを与える。 これは攻撃範囲を大幅に狭めるもので、穴熊の陣の中心に撃ち込まれようものなら布陣が全く機能しなくなり、敵は嬉々として殿へまっしぐらに向かい敗北する。 暗闇は配置マス2つほど離れても余裕で巻き込まれるため、対策としてデコイ戦法が必須。盾や槌など硬い城娘やトークンを主力から離して配置し、しかもデコイをうまく狙ってくれるように半月型の移動経路も把握しなくてはならない。 耐久防御も高めで簡単には倒せず、特段の注意を払って対処しなければならない難敵である。一応隔離して足止めして倒す事も可能。その場合は足止め計略二つを交互に使い、鎚で抱えると余裕をもって倒せる。防御力も高いので盾はもちろん拳でも一人で倒せるか微妙。 | 半月は兜の前立としてよく用いられるモチーフで、日月を信仰対象とした戦神「妙見菩薩」を信仰していた武士が利用していた。 大名クラスで見ても、伊達政宗は同じ信仰を基として弓張月(=三日月)の前立てを用いていた他、部下たちにも筋兜に金の半月の前立てというのを軍の装備として推奨していた。 |

| 近接 |  | 天衝前立形兜 | 真・武神降臨!石田三成、越前で登場した兜。 自身が受ける攻撃低下効果を無効化する特性を持つ。 持っている大剣は射程が長い上に威力もべらぼうで、前述のとおり攻撃力軽減することができない。 いかに攻撃を逸らすかが攻略に直結する。幸い攻撃間隔が相撲兜なみに長いため、次々とトークンデコイを置いたり巨大化回復を上手く使うと良いだろう。 | 天衝は兜の前立として広く用いられた装飾で、U字型の先が長く伸びた形をしている。室町時代になってから見られるようになった形で、鎌倉時代に前立として用いられていた「鍬形」が変化・簡略化したものともされているが、詳細は不明である。 大名家のみならず下位の武将にも用いられた立物で、江戸時代に描かれた合戦絵巻の中にもしばしば見られる。徳川四天王の一人である井伊直政で有名な井伊家でも歴代藩主が用いているが、初登場したステージである石田三成との関係を踏まえるとモチーフとなったのは「三成に過ぎたもの」と評された島左近こと島清興の兜だろう。 現存する清興の兜は三鈷剣の前立を付けた筋兜なのだが、彼が討ち取られたとされる関ヶ原の戦いの逸話の中に、清興が「朱の天衝を付けた兜」だったというものがある。その姿が後世絵巻に描かれるようになって以降、清興の兜は現存するものよりこの天衝の兜というイメージが定着しゲームや兜の復元などで用いられている。 現存する清興の兜は久能山東照宮蔵。 |

| 近接 |  | 天衝前立形兜(赤備え) | 武神降臨!武田信玄で登場した兜。 上記イベントでは天衝前立形騎馬兜(赤備え)で登場し、倒されると下馬して再進行してきた。 自身が受ける攻撃低下効果を無効化する特性を持つ。 | |

| 遠隔 |  | 忍者桃形兜(手裏剣) | 忍ぶれど、あさぼらけで登場した兜。 元となった桃形兜とは違い、手裏剣による遠距離攻撃を仕掛けてくる。 | 忍者は戦国時代頃に出てきた兵種の1つであり、よくイメージされるスパイ活動や暗殺の他に、前線で威力偵察や撹乱を行う斥候や、物資を盗む盗賊のような役割があったとされる。 忍者というと伊賀・甲賀のイメージが真っ先に浮かぶが、元々は室町時代の「悪党」と呼ばれる傭兵や野盗のような軍団が雇われて構成されたものだとされている。 余談だが、忍術の1つとされる「○遁の術」というものは、○○を使って「敵から逃げる」ための手段であり、戦闘用ではない。例えば「水遁の術」は水に潜って敵の目を逃れる術、「金遁の術」は金目のものをばらまいて敵の目をそらし逃げる術である。 |

| 遠隔 |  | 忍者桃形兜(吹き矢) | 選ばれし城娘と秘伝武具 漆の陣で登場した兜。 吹き矢で攻撃を仕掛け、攻撃を与えた対象の動きを一定時間封じる。 | |

| 近接 |  | 忍者古桃形兜 | 忍ぶれど、あさぼらけで登場した兜。 刺股から忍刀に武器を持ち替え、三連続で斬りつけてくる。 | 今となっては海外でも「全身墨染めの黒装束」「背中には刀」「夜陰に紛れて敵地に侵入する」というイメージで描かれることが多い忍者だが、実は黒は夜に像が浮いて見えてしまうため実用的ではなく、実際は濃紺もしくは暗い茶色の衣装を使用していたとされる。忍者=黒というイメージは、創作における装束だと言える。加えて、忍者の道具である有名な忍具「手裏剣」は、実際は鉄製で重くかさばるため3~4個の携行が限界だったとされる。 |

| 近接 |  | 桃形兜(黒漆) | 真・武神降臨!藤堂高虎で登場した兜。 | 黒漆とは、ウルシの樹液を精製したものに鉄粉を加え、化学反応させることで黒く変色させた漆のことを指す。 漆は縄文時代から用いられており、矢じりを固定させる接着剤としての用途に始まり、木を削り出した器に防腐剤として漆を塗る「漆器」、漆を塗った所に金粉や銀粉を振りかけて絵柄とする「蒔絵」など利用方法も幅広い。また、金属製の兜や鎧にもさび止めとして塗られることがあり、こうしたものは「黒漆塗〇〇」と分類されることが多い。 甲冑への利用としては伊達政宗や徳川家康など、大名クラスの武将の具足に用いられることもある他、伊達軍の規則で「装備は黒漆塗の鎧と兜とし、兜には半月の前立を…」と統一される事例も見られた。 |

| 近接 |  | 古桃形兜(黒漆) | 真・武神降臨!前田利家で登場した兜。 | |

| 近接 |  | 椎形兜(黒漆) | 真・武神降臨!石田三成で登場した兜。 武器が「ガンダムハンマー」のような、「鎖鉄球」のようなものに変化している。 | |

| 近接 |  | 間諜兜 | 永き夜、明けた頃にで登場した兜。 暗視スコープを装備しているからなのか、城娘、伏兵の足止め効果を受け付けない上に攻撃時も足を止めない。 攻撃は低いものの耐久も防御も高く、騎馬兜並みのスピードで盾をすり抜けて殿に向かって駆け抜けてくるので、初見であっという間に殿を抹殺されたプレイヤーもいたことだろう。 鉄砲によるノックバックが無効なため、法術や時間停止計略を持つ城娘、瞬間火力が高く射程を伸ばせる城娘などで対処をしたい。 もちろん遠距離城娘で総火力を上げて迎撃しても良いが、飛行兜などが来るとそちらを優先するためこちらがお留守になりがち。 | 「間諜」とは、間者と諜報が合わさった言葉で、現代で言うスパイの事である。 |

| 遠隔 |  | 眼鏡付兜 | 真・武神降臨!福島正則で登場した兜。 ゴーグルにパチンコという、某人気海賊漫画の狙撃手を連想させられる。 城娘を優先的に攻撃する特性を持ち、その中でも遠隔城娘を最も優先する。また、攻撃を与えた対象にステータス異常:暗闇を付与する。 暗闇を付与してくるので遠距離城娘が無力化されてしまうのがやっかいだが、スペックは耐久がやや高い程度で手強くは無い。パチンコの攻撃力も低いが、狙われやすいのはか弱い遠距離城娘なので集中攻撃されるとほどほどに危ない。 近距離城娘で迎撃するか、トークンで援護すると良いだろう。 | モデルは「鉄八枚張椎形眼鏡付兜」。鉄板を重ねて椎の実のような形に作られた、椎形兜の一種。左右に広がる羽根のような形の飾りも目を引くが、やはり特徴的なのが「眼鏡」だろう。驚くことにこの眼鏡は、度の入っていないいわゆる「伊達眼鏡」ではなく、近視用のレンズが入っている。また兜そのものは室馬時代末期に作成されたもので、眼鏡の部分は江戸時代になって後から作られたものとされている。 国立歴史民俗博物館蔵。 |

| 飛行 |  | 風魔忍兜(風遁術) | 真・武神降臨!北条氏康で登場した兜。 自身が攻撃を行うまで、攻撃対象にならない特性を持つ。 攻撃時に自身の移動速度を上昇させる。(一定値まで効果重複) また、攻撃を与えた対象の攻撃後の隙を延長、攻撃速度を一定時間低下させる。 この兜は、画面端で隠密状態で待機後、本陣に向かって宙を移動してくる。攻撃をしてくると待機状態でも隠密が解除されるため、トークンなどをデコイとしてして攻撃させるか、固い城娘を空蝉などで突出させて攻撃させたい。 使用する風遁術は、一瞬間を開けた後に上を指さし、自身を中心に2マス以上全てに風によるダメージを与えるというもの。 耐久がかなり高く、移動速度と攻撃力も高めで足止めも出来ない。まるで小型台風のように移動中は周辺の蔵や城娘などに甚大な被害を与えるため、弓などを並べて近寄る前に射落とすか、動作停止や後退計略などで有効な対処をして、殿に到達する前に倒したい。 | モデルとなったのは、後北条氏に仕えたとされる忍者(乱波)集団である「風魔忍者」である。 北条氏康の孫である氏直の代の記録に活躍が見られ、夜間に敵陣に忍び込み火をつけたり鬨の声をいたる所であげて大混乱に陥れたとされる。忍者についての詳細は忍者桃形兜の項目を参照。 風魔忍者は文献のみに記録が見られる存在ではあるがモデルが存在したとされ、『関八州古戦録』などに名前が載っている「風間出羽守」「風間孫右衛門」がそのモデルとみられている。そのため当時は「風魔」ではなく「風間」と呼ばれていたと考えられる。戦場に出ていた風魔衆の頭領の見た目についても言及がされており、「身長約218cm、がっしりとしていて体にはコブがあり、目は大きく黒髭を生やし、口から4つの牙が飛び出しており、頭は長く鼻は高い」と、およそ人間とは思えないような姿をしていたとされる。恐らくは甲冑や面頬などの装飾を容姿として真に受けたのではないかとされるが、真相は定かではない。 こうした活躍の記録が残る風魔忍者だが、後北条氏が滅亡するとパッタリと姿を消す。残党狩りが行われ壊滅したとの説もあるが、真相は闇の中、もとい風の中である。 |

| 近接 |  | 風魔忍兜(鎖鎌) | 真・武神降臨!北条氏康で登場した兜。 自身が攻撃を行うまで、攻撃対象にならない特性を持つ。 攻撃時に自身の攻撃範囲を上昇、さらに与えたダメージに応じて、耐久を回復する効果の割合を上昇させる。(一定値まで効果重複) 風遁術の兜と同様に隠密状態で待機後、本陣まで地上を駆けてくる。城娘などに攻撃すると隠密が解除されるため、デコイなど風遁術の兜と同様な対処を行いたい。 この兜の攻撃方法は、対象の目の前で立ち止まった後に鎖鎌を振り回し、自身を中心に2マス以上全てにダメージを与えるというもの。 こちらは風遁術の兜と違い足止めが出来るが、足止め中は周辺に高速度の連続ダメージを与える。前者が小型台風ならこちらは電動のこぎりである。足止めせずに高火力城娘などで手早く倒すなど状況に応じて対処をしたい。 | |

| 近接 |  | 明王炎兜 | 真・武神降臨!明智光秀で登場した兜。 自身が出撃の間、敵軍ユニットに対する状態異常火傷を無効化し、射程内の殿側ユニットに現在耐久10%分の継続ダメージを与え、自身が攻撃を命中させる度に攻撃が5%上昇する。(最大100%まで重複) 恐ろしげな不動明王が兜として参戦。ボスではないがボスクラスの恐ろしさと強さを誇る。 敵を見つけると剣を構え炎を隕石のように三連落下させる。攻撃力は高くタフな槌を巨大化しても長くはもたない。ボンボン爆撃しているかのようなエフェクトだが、これ自体は単体三連攻撃である。 またおよそ周囲一マス?に継続ダメージを与え続けるらしい。攻撃の度に火力が上がるので短期決戦を強いられる。 さらに耐久防御も高いため途中で迎撃するのも難しく、盾は火力が低いので受け止めても倒しきれず押し負けるだろう。 となると超火力で来る前に倒す、または盾無しで槌か剣あたりのガチンコ勝負となるか。防御低下、防御無視、特殊攻撃などがあるとかなり楽になる。火傷以外の状態異常、鈍足、各種バフも援護にはなる。トークンによるターゲット逸らしは有効だが、感知範囲が狭くほぼ目の前か真後ろにしか反応しない。 | モデルとなったのは、仏教(密教)において信仰対象とされた不動明王、および不動明王が背負う炎を立物とした兜だろう。 不動明王は密教や修験道において信仰される明王のひとりで、憤怒の形相で肌は黒や青に染まり、手には剣(三鈷の剣)と投げ縄(羂索)を持ち、激しく燃える炎を背負った姿で描かれる。人に対し積極的な介入をする仏として知られており、仏法を信じない者には恐ろしい形相で脅し教え諭し、道をあやまり外れそうなものは力ずくで引き戻すといった方法を用い仏法を広め守っている。背中の炎は煩悩を焼き払うためのもので、迦楼羅(カルラ)という神の炎だとされている。 |

| 遠隔 |  | 麒麟形兜 | 真・武神降臨!明智光秀で登場した兜。 防御無視属性の武器攻撃のダメージを100%軽減する。 耐久100%の状態では攻撃を行わず、100%未満になると待機状態を解除し、自身の攻撃を大幅に上昇させ、防御無視属性の武器攻撃に対して、自身の攻撃の100%で反撃する。 速く走りそうな見た目だが、まず待機を始める。ダメージを受けるかしばらくした後にゆっくりと歩きだす。 自分中心約ニマス以内が攻撃と感知の範囲であり、城娘や倉が範囲に入ると天に向かっていななき、全ターゲットに向けて火柱を降らせる。攻撃力はやや高い程度だが範囲が広く、多数の城娘がまきこまれると回復が追い付かない。歌舞でまとめて回復しても良いが、殿がくらうと一撃落城となる。 できれば殿や布陣から離して足止めして倒す、せめて削っておきたい。高耐久で防御は低い。防御無視攻撃をすると手痛い反撃をするので控えた方が無難。 ちなみに攻撃されるまでは攻撃しないという慈悲深い性質であり、蔵を守る時には活用できる。とはいえ殿へ向かってくるので、結局は戦う事になる。 | 麒麟とは、中国神話に現れる伝説上の動物で、太平の世になると現れる「瑞獣」とされる。全ての四足歩行する獣の王とされ、性格は非常に慈悲深く、歩く際は足元の草木や虫を潰して殺さないよう歩くとされる。 兜の装飾としては、徳川家康の家臣の一人で「黒衣の宰相」と呼ばれた南光坊天海所有の「麒麟前立兜」などに見られる。甲冑の背から伸びる角のような装飾に目がいきがちな天海の甲冑だが、兜も朱塗りの水牛の角を模した脇立に金箔が押された麒麟の像が前立として付いた目立つ造りとなっている。 明智光秀と麒麟を結びつけるものとして、NHK大河ドラマ「麒麟がくる」が考えられる。現代になって作られた脚本ではあるものの、太平の世を望む光秀が劇中で何度もこの言葉が発している。また、先述した南光坊天海が明智光秀が落ち延び身を変えた姿であるという説や、非常に優れた才能を持つ若者のことを指す「麒麟児」とも関連しているかもしれない。しかしいずれも推測の域を出ないということは留意しておく必要があるだろう |

| 近接 |  | 鬼武士兜 | 武神降臨!島津義弘で登場した兜。 通常攻撃で受ける物理ダメージを50%軽減させる。 また、自身の攻撃と防御を常時100%上昇させる。※足止めされている間は攻撃と防御が同値分低下し、上昇効果が相殺される。 また移動速度が騎馬兜並みに速く、ノックバック無効。 2振りの太刀を両手に持ち鬼面のような顔つきをした兜で、走ってきて接触するとジャンプ斬りを仕掛けてくる、音声は無いが「チェスト―!」と叫びそうである。 攻撃速度と攻撃範囲は最低レベルだが、それ以外の全スペックが高く、攻撃と防御は非常に高い。さらに走行中の斬撃は威力倍増バフがあるのでよほどタフでないと耐えられない。盾などで受け止めるとバフが消えておとなしくなるが、それでも高スペックなので手こずる。 まず盾の1,2マス前にトークンか空蝉を仕掛けると、鬼武士が攻撃した直後に盾で抱える事ができる。あとは攻撃と防御のバフとデバフ、ダメージ軽減や防御無視などで集中攻撃しよう。もし走らずしばらく待機しているなら防御無視で削り倒してしまおう。 | モデル(モチーフ)となったのは恐らく「薩摩隼人」と呼ばれる勇猛さで知られる薩摩藩の武士たち。薩摩の大名である島津義弘の武神降臨の際に初登場したことと、腰にある布に島津家の家紋である「丸に十字」が描かれていることから可能性は高いだろう。 桜島の噴火による食糧の安定生産が難しいことから周辺国との争いが絶えないことや、示現流をはじめとする武術が多く生まれたことから、薩摩に住む武士は優れた戦闘力と豪胆さを備えた戦士であるとされていた。特に関ヶ原の戦いにおける中央突破による戦線離脱『島津の退き口』は、島津軍の個々人の武力と忠誠心あってこそなし得た戦術である。 示現流とは薩摩藩を中心に伝わった古流剣術の事。流祖は東郷重位。「一の太刀を疑わず、二の太刀は負け」をモットーとし、一撃必殺をめざす。一の太刀を剣で受けたが、剣が砕かれた、剣の峰が頭部にめり込んだ等の遺体の記述が残されている。近藤勇は部下に『薩摩の初太刀は必ず外せ』と教えたという。掛け声のことを猿叫(えんきょう)と言い、実際には「チェスト―!」とは言わず「キエーーイ!」などの声が多用される。 |

| 近接 |  | 南蛮笠式兜 | 武神降臨!直江兼続&上杉景勝で登場した兜。 遠隔物理攻撃に対して自身の攻撃50%の反撃ダメージを与え、攻撃を受ける度に移動速度を一定割合上昇させる。(上限50%) また、耐久半分以下になると、反撃と移動速度上昇の倍率と上限値が2倍に上昇し、自身が受けるダメージを半減する。さらに自身が受ける後退効果を無効化する。 すり足で殿に接近し範囲内に入った城娘を高い攻撃力で斬りつける。鉄砲や大砲といった遠隔物理攻撃を行う武器種に、その高い攻撃力で反撃を行う厄介な能力を持ち、耐久の低い遠隔城娘であれば数回の反撃で大破させてしまう。また、体力が半分以下になると移動速度上昇値と反撃ダメージが倍になるため、遠隔物理の城娘で攻撃する場合、倍になった反撃ダメージを見越して撤退させるなど立ち回りに気を配る必要がある。なお、近接と遠隔の複合武器種でも、鞭のような近接物理攻撃を行う武器種の攻撃には反撃しない。防御力がそこそこあるため術ダメージが有効ではあるが、使わずに押しきるか使いつつ体力管理をするかは編成と相談する必要があるだろう。 | モデルとなったのは「南蛮笠」と呼ばれる変わり兜の一種。名前の通り南蛮(主にスペインやポルトガル)から渡来した被り物のことで、現在の帽子にあたる。南蛮からきた甲冑を模した「南蛮具足」が当時の最新の流行としてもてはやされたころ、同じように南蛮からきた帽子をモチーフとした兜が作られ、南蛮笠形兜と呼ばれるようになった。 現存するものでは織田信長所用の物の他、上杉景勝の家臣にして前田利家の甥でもある前田利益(=前田慶次)が使用していた。デザインや上杉家との繋がりを踏まえると、後者の「朱漆塗紫糸素懸威五枚胴具足兜」に付属する兜がモチーフだろう。 |

| 近接 |  | 槍ノ桃形 | RE:tryで登場した、武神降臨!前田利家で前田利家を看取り、利家の槍を継ぎし桃形兜。 やくも曰く、その実力は巨大兜にも劣らない程だが、自らの姿に殿たちが馬鹿にしていると思い、より一層怒りの感情を露わにした。 一切の攻撃を受け付けず、城娘達も手も足も出せない状態で殿に迫り、槍での一撃を与える。 | 再登場が望まれた兜の一体で、2021年の4月1日のストーリーに登場し、この時から頭部に傷を負ったりと色々と変貌があった。だが、この傷は寝ぼけて倒した槍で負ったもので、この時はまだ癒しを与えてくれていた。 そこからさらに月日が流れ、ついに天下統一に再登場を果たすも、シリアスすぎる言動に背筋が凍り付きそうであった。 |

| 遠隔 |  | [壱]鍍金鍬形兜 | 尾張で登場した兜。 攻撃時に「沈黙」を付与、射程内の殿側ユニットが受ける術ダメージを30%上昇。 錫杖形兜の強化版。沈黙にしてくるので、使いたい計略は先に使っておきたい。強さは特段秀でているわけでもないのだが、マルチロックで倉を一撃で破壊する上に耐久がありそこそこしぶといので、蔵や殿の防衛には一工夫必要か。出現したら早めに倒して被害が拡大しないよう心がけたい。 | モデルとなったのは徳川四天王の一人、酒井忠次所用と伝わる「色々糸威胴丸」に付属する兜。詳細は大型兜に昇華した酒井忠次の項目を参照。 後に絢爛御殿にて、経緯は不明ではあるが大型兜に昇華した。 酒井忠次は徳川四天王の中でも筆頭とされ、家康の古くからの家臣として戦時だけでなく精神面においても大きな支えとなった。得物としては法術の触媒なのか軍配を手にしている。 致道博物館蔵。 |

| 近接 |  | [弐]椎形鹿角脇立兜 | 尾張で登場した兜。 攻撃時に対象の防御を50%無視、自身が受ける物理ダメージを80%軽減。 能力の影響で非常に硬く、物理攻撃だけではよほどの火力がなければ撃破は期待できない。術ダメージの援護がほしいが、防御無視効果を持つ攻撃も厄介な上に耐久も高めのため、体力のある盾で受け止めつつ倒すか、法術や本での防御無視攻撃を集中的に当てて倒すのが有効だろう。 | モデルとなったのは徳川四天王の一人、本多忠勝所用の「黒糸威胴丸具足」に付属する「鹿角脇立兜」。詳細は大型兜に昇華した本多忠勝の項目を参照。 後に絢爛御殿にて、経緯は不明ではあるが大型兜に昇華した。かつて織田信長に「花も実もある武士」と、豊臣秀吉に「東国無双」と謳われた忠勝はこの鹿角脇立兜と軽装の鎧、肩に大きな数珠をたすき掛けにし、天下三名槍の一つとされる「蜻蛉切」を手に徳川家康の忠臣としてその繁栄を支えた。生涯戦場で大きなケガをしたことがなく、泰平の世が近付いたある時、木彫りの人形を作っている途中に小刀で付けたものが唯一のものとされており、その時忠勝は自身の死期を悟ったという。 三河武士のやかた家康館蔵。 |

| 近接 |  | [参]朱赤塗頭成兜 | 尾張で登場した兜。 攻撃を受ける毎に自身の移動速度を10%上昇、足止めと後退効果を受けない。 間諜兜の強化版。高めの火力と足止め無効、移動速度上昇を備えた上での高耐久は一見脅威だが、素の移動速度が遅いのできちんと攻撃すれば阻止できるだろう。ただし、他の四天王兜と異なり中央の小屋からいきなり出てくるので、攻撃をする城娘や受け止める城娘の配置には注意したい。 | モデルとなったのは徳川四天王の一人、井伊直政所用の「天衝脇立兜朱塗二枚胴具足」に付属する「大天衝脇立兜」。詳細は大型兜に昇華した井伊直政の項目を参照。 後に絢爛御殿にて、経緯は不明ではあるが大型兜に昇華した。 彦根城博物館蔵。 |

| 遠隔 |  | [肆]鉄錆地塗筋兜 | 尾張で登場した兜。 攻撃時に「暗闇」を付与、さらに対象の攻撃速度を75%低下。 こちらに法術攻撃を仕掛けてくる。攻撃防御ともにそこそこ高く、暗闇付与に攻撃速度低下と非常に攻撃を与えにくい妨害能力を揃えている。配置に気を付けて誰が攻撃を受けるかを確認し、周りからの高火力攻撃を叩き込んで倒すと苦労しないだろう。 | モデルとなったのは徳川四天王の一人、榊原康政所用の「黒糸威二枚胴具足」に付属する兜。詳細は大型兜に昇華した榊原康政の項目を参照。 後に絢爛御殿にて、経緯は不明ではあるが大型兜に昇華した。 「無」という一文字を旗印として用いていたが、採用の経緯や意味は明かになっていない。比類「無」き者でありたい、いつまでも名も「無」き武士であることを心がけたいなど諸説あるものの、未だその理由は解明されていない。 東京国立博物館蔵。 |

| 近接 |  | 飛脚兜 | 武神降臨!加藤清正で登場した兜。 城娘・伏兵の足止め効果を受けず、殿以外に攻撃を行わない。間諜兜の亜種、ほとんど同じ性能。 | 飛脚とは遠方へ文書を運ぶために移動する職業のことで、最近まで宅急便の商標として用いられていたことでも知られている。 その歴史は飛鳥時代までさかのぼることができ、当時は「駅(うまや)」に馬を置いて乗り継ぐ形で公文書を送っていた。戦国時代に入り各地に関所が置かれ始めると国を越えた通行が難しくなり、大名は家臣や僧侶に文書渡し、隠密性を高めるために徒歩で届けることが主流になったという。 江戸時代に入り駅制や五街道が整備され安定した長距離移動が可能になると、職業としての飛脚が確立し徒歩と馬の両立により迅速に文書が届けられたという。明治時代に入り郵便制度が確立すると飛脚はその役割を終え、郵便事業に改めて従事する者や人力車の車夫として活躍の場を変えていったという。 |

| 遠隔 |  | 朱錣六十二間小星兜 | 武神降臨!真田幸村で登場した兜。 射程内の対象に攻撃と回復を同時に行い、射程内に城娘がいない場合、自身の攻撃が100%上昇する。 また射程内の大将兜に対し、殿側ユニットからの攻撃対象となる優先度を低下する効果を持つ。 兜にも祓串が登場した。耐久はやや高いが、さほど手こずる相手ではない。こちらの攻撃を大将兜から逸らせようとする点、巨大兜や雷竜などを回復する点には注意。 | モデルとなったのは、伝・真田信繁(幸村)所用と伝わる「朱錣六十二間小星兜」。信繁が大阪の陣において身に付けていた兜とされ、討ち取られた後に徳川軍の武将によって回収されている。62枚もの鉄の延べ板で作られた兜には、小星と呼ばれる鋲が無数に打ち込んであるのが特徴的な兜である。 また、特技名が僧侶を彷彿とさせること、腕に巻いた数珠、幸村の脇に2体配置されていることから、真田十勇士の「三好晴海・伊三入道兄弟」もモチーフとして考えられていると思われる。 |

| 遠隔 |  | 伊賀忍兜(火遁術) | 真・武神降臨!真田幸村で登場した兜。 自身が攻撃を行うまで、攻撃対象にならない特性を持つ。 攻撃時に攻撃対象を1増加し、攻撃対象に火傷を付与する能力を持ち、後退効果も無効。 | 伊賀(伊勢国)と甲賀(近江国)は古くから忍者が初めて世に輩出された忍の里として有名だが、その由来は意外にもハッキリしていない。 伊賀忍者の始まりは鎌倉時代の荘園制度の中で生まれた「悪党」と呼ばれる地侍を中心とした組織がその始まりとされている。当時の伊賀には東大寺や興福寺の荘園が多く存在しており、悪党はそれらに対抗するために周辺の山伏から戦術や諜報術を学び独立性を保っていた。その後室町時代に入ると荘園制度の衰退に伴い対立していた悪党も衰退したが、「伊賀衆」という地侍の集団を構成する形で存続し、傭兵として各地に派遣されて戦ったり、かつて学んだ諜報術を用いて情報収集を行ったりと活躍し、これが「忍者(しのびもの)」と呼ばれることにより忍者が誕生した。 なお、上記忍者兜の項目にも記述したが「〇遁の術」とは〇を用いて逃げる術のことをいい、フィクションで見る攻撃用の忍術ではない。この場合は火を用いて敵の目を欺き逃げるのが「火遁の術」である。 |

| 近接 |  | 甲賀忍兜(雷刀) | 真・武神降臨!真田幸村で登場した兜。 自身が攻撃を行うまで、攻撃対象にならない特性を持つ。 攻撃対象の防御を無視する攻撃を行い、攻撃対象に長めの麻痺を付与する能力を持ち、後退効果も無効。 | 甲賀忍者も伊賀忍者と同様に鎌倉時代の悪党に端を発するが、地域が異なるため当然ながら学んだ戦術や諜報術も異なり、それがいわゆる「伊賀流」「甲賀流」といった忍術の流派の違いとなっている。尚、そうした流派の中でも細かく流派が分かれており「伊賀流」「甲賀流」という流派そのものがあるわけではない。 甲賀に住む忍者は普段は農耕作業に従事しているが、指令が下ると得意とした手妻(和風の手品)や製薬技術を隠れ蓑に各地を周り情報収集をし、時には合戦に参加したという。また、当時の日本としては極めて珍しい多数決による合議制により集団の意志決定をしており、近江を治めていた六角氏の傘下にはいたものの自治権を強く持っていたとされる。 |

| 近接 |  | 下五旗兜 | 龍脈の女で登場した兜。 中国版の古桃形兜という感じで大したことはない。 | 清の時代の中国には「八旗」という独自の身分及び軍事の制度があり、「下五」及び「上三」はその中における身分の呼称とされている。8つの「旗」と呼ばれる集団のうち、上位3つの集団は「上三」と呼ばれ皇帝直属兵士で構成され、皇帝や紫禁城内部の警備など要所の警護を担当する兵士とされる。残る下位5つの集団は「下五」と呼ばれ、皇帝以下の諸王直属の兵士で構成され、各都市や紫禁城周辺部を守る兵士とされる。それぞれの「旗」を示す旗には最高位を表す5本指の竜と、五行思想に基づいた色が用いられており、兵士の忠誠の対象は皇帝ではなく各「旗」の長官となる半ば独立的な仕組みを持つ制度であった。 |

| 近接 |  | 上三旗兜 | 龍脈の女で登場した兜。 中国版の突撃トッパイか、やや攻撃と耐久が高い。 | |

| 近接 |  | 功夫帽兜 | 緋眼の女、その名は--で登場した兜。 中国版のトッパイ、強くはない。 | この兜の名前にある「功夫(カンフー)帽」と呼ばれるようなカンフー専用の帽子は厳密には存在せず、見た目を踏まえると満州族の正装として被られている帽子「暖帽」がモチーフとされていると考えられる。一部映画作品において、生前カンフーを習得していたキョンシーの死後硬直が解けた場合にカンフーの技を扱えるようになるという描写が見られるため、その設定が採用されたのだろう。手にしている武器は「トンファー」と呼ばれる武具。別名「旋棍」とも呼ばれ中国武術でも使われるイメージがあるが、実は発祥が日本・沖縄の古武術からなのでカンフーとは関連がない。「卜」の短い方を持ち、打撃に突きに防御にと幅広く対応できるために、海外の警察官が武装として採用していることまある。 尚、功夫(カンフー)とは本来中国武術そのものを指す言葉ではなく、武術の鍛錬による時間や経験値の蓄積のことを指す言葉であった。それが香港で撮影された中国武術映画のヒットに伴い、中国武術の代名詞として扱われるようになり現在まで至っている。また、側面に刃が付いている、先端から弾丸が出る、トンファーを持って強力な前蹴りをするなどといった技が散見されるが、あくまでフィクションの話である。 |

| 近接 |  | 突撃式頭形兜 | 大乱の世、再びで登場した兜。 桃形兜や椎形兜やトッパイよりも能力が高い。油断しなければ手強くはない。 | モデルとなったのは「頭形兜」と呼ばれる形式の兜。平安末期に誕生したとされ、各地に戦が広まった応仁の乱を期に畿内を中心として普及した形式である。その名の通り人の頭のような丸みを帯びた形が特徴で、鉄板4~5枚で作成ができるという生産コストの少なさから、当世具足が普及した戦国時代後期になって大量に作られるようになった。 戦国時代に用いられた頭形兜は大きく「日根野頭形兜」と「越中頭形兜」の2種類に大別され、それよりも前の時代に作られたものは「古頭形兜」と呼ばれ区別された。「日根野頭形兜」は斎藤家、次いで織田家の家臣となった日根野弘就が考案、改良した形式とされ、丸みを帯びた形状が鉄砲の弾を反らし実践的だとして重宝された。また、「越中頭形兜」は細川忠興が改良した形式とされ、兜の下部に越中錣と呼ばれる首を守るパーツを付けられているのが特徴である。 この兜がどちらの形式かをあえて決めるとしたら、錣の形状や戦地が越中にほど近い出羽国であることを踏まえて「越中頭形兜」の方だと考えるのが妥当だろう。 |

| 遠隔 |  | 氷結炮烙玉兜 | 武神降臨!佐竹義重で登場した兜。 遠距離から凍結攻撃を仕掛けてくる。トッパイ程度のスペックなのでこちらに歌舞がいれば大抵は解決する。物量作戦の中に混じるとやっかい。 | |

| 近接 |  | 鉄錆地置手拭形兜 | 真・武神降臨!佐竹義重で登場した兜。 近接通常攻撃を受けた際に攻撃の30%で反撃を行う。また、後退効果を受けず、攻撃対象の周囲にダメージを与える拡散攻撃を行う。 ハイスペックで手強い敵ではあるが、特に凶悪な特技は無い。高火力で近づく前に倒す、または盾で受け止めて総攻撃で倒すことになるだろう。 | モデルとなったのは「鉄錆地置手拭形兜」と呼ばれる兜の一種で、表面を漆で塗装せず鉄錆本来の色合いを出していることと、頭頂部を守る鉄板が手拭を置いたように見えることからそう呼ばれるようになった。分類によっては変わり兜の一種として捉えられることもある。 特に有名なものとしては、紀伊国雑賀衆由来のものと、賤ヶ岳七本槍の一人、脇坂安治所有のものがある。前者の場合別名を「雑賀兜」ともいい、頭頂部や鉢の周囲に星と呼ばれる鋲が打たれているのが特徴で、頭領であった鈴木氏を始め複数の人物がこの形式の兜を用いたことが分かっている。 後者の場合頭形兜にも似た丸めの造形をしており、後立には和冠の嬰のような細長いパーツが取り付けられている。 前者は和歌山市立博物館蔵、後者は個人蔵。 |

| 近接 |  | 突撃式合子形兜 | 亡国の城娘で登場した兜。 二連続攻撃を行い、与えたダメージ分自身の耐久を回復する。 ややスペックが高いが、回復用に回せる気力の余裕と十分に育った城娘があれば問題ないだろう。反面、受ける城娘の育成が足りていないと耐久を回復される一方でこちらは減らされジリ貧になることが必至なので、天魔大乱に挑むにあたっての育成度合いを測る目安にもなるかもしれない。 | モデルとなったのは、「合子(ごうす)形兜」と呼ばれる変わり兜の一種で、合子と呼ばれる蓋付きの容器を模している。茶道具や香入れ等に用いられ、蓋と容器が一対となることから夫婦一対という意味をもたせたという説や、お椀の中身のように戦場で敵を飲み干すという説があるものの、モチーフとされた由来は諸説ありハッキリとしない。 有名な大名では、豊臣秀吉の天下統一を支えた名軍師である黒田孝高(官兵衛)が「銀白檀塗合子形兜」を所用している。「白檀塗」という蒔絵や箔の上から透明な漆(透き漆)を塗ることで模様を浮かび上がらせる手法を用いており、鉄地の上に銀箔を押し、そこに赤みがかった透き漆を塗ることで艶と重厚感を生みモチーフとなった合子らしさが表れている。黒田家では孝高以降の藩主が朱漆塗など形を変えつつも合子形兜を作っている例が見られる。 孝高所用の兜はもりおか歴史文化館蔵。 |

| 近接 |  | 金覆輪形兜 | 東海一の弓取りで登場した兜。 後退効果と移動速度変更効果を受けない。 ずんぐりとした体つきに大きな金棒を手にした近接特化型の兜。防御力そのものは低いものの、特性により移動速度を下げることができない上、超難では10万をゆうに超える文字通り桁違いの耐久を持つため、ゴリ押しされて突破されることが少なくない。火力そのものもかなり高いため攻撃を受け続けることは難しいが、攻撃間隔は長いのでその間に回復、もしくは集中攻撃で倒してしまいたい。攻撃モーションも分かりやすいので空蝉も有効。 | モデルとなったのは「金覆輪兜」と呼ばれる兜の一種で、主に筋兜のつなぎ目部分に金の装飾を施したものがそう呼ばれる。この手法は兜だけでなく、鞍をはじめとする馬具や刀の鍔などの武具にも用いられ、持ち主の家格や裕福さを表している。 有名な大名では、出羽国(現在の山形県と秋田県)を治めた最上義光所要の兜が利剣を前立にした金覆輪兜として現存している。得物として大きな金棒を持っているが、義光も巨大な鉄製の指揮棒を用いて戦ったとされるため、モチーフとして考えられている可能性がある。 最上義光歴史館蔵。 |

| 遠隔 |  | 散布型椎形兜 | あの美しき近江で登場した兜。 攻撃対象に混乱を付与する攻撃を行う。 射程は短いが混乱ガスを吹き付けてくる。射程の短い近距離城娘ならさほど問題ないが、射程の長い城娘が混乱するとひどい同士討ちをしてしまう。配置に気を付ける、遠距離から攻撃して近づかせない、などで対応可能。 | |

| 遠隔 |  | 銀水牛脇立形兜 | 天下の器で登場した兜。 攻撃時に最大耐久の33%分の追加ダメージを与える。 通常の攻撃力に加え、ターゲットとなった城娘の最大耐久の33%の値を必ず与えるという関係上、回復が間に合わないとどんな城娘も2~3発以上は絶対に耐えられない驚異のスナイパー兜。手にしたスナイパーライフルのイメージ通り射程は広めだが、耐久は多くないため、射程外からの攻撃や計略でのダメージが有効。また、単発攻撃のためトークン等を使い攻撃をそらしてから一気に倒すという戦法も良いだろう。 | モデルとなったのは、黒田孝高(官兵衛)の重臣である黒田一成が所有していた「銀大中刳大?旗脇立頭形兜」と呼ばれる変わり兜の一種。こちらでは水牛脇立とされているが、本来は中刳り(円の一部を残して刳り貫いた形、「C」の形)をした銀の大?旗(おおはたもの)と呼ばれる旗飾りの一種で、背に差して自分の活躍を強調するものである。銀粉と膠水を加えた「銀泥」を塗られた脇立が水牛の角のように反りたつ様子からそのような名前を付けられたのかもしれないが、実際の兜の脇立は兜の3~4倍の高さまで伸びているため、非常に目立つ。 それ故、一成は関ヶ原の前哨戦において遠方より狙撃されるという変わり兜故のエピソードがあるのだが、こともあろうにこの兜の得物はスコープ付きの狙撃銃である。 福岡市博物館蔵。 |

| 近接 |  | 小桜韋威大鎧兜 | 真・武神降臨!武田信玄で小桜韋威大鎧騎馬兜として登場し、撃破されると下馬をしたこの姿で再度進行した。 その後ハデスの死闘場で、この単体の姿で登場している。 火炎弾による攻撃を行い、攻撃対象とその周囲にダメージを与える。また、10秒間攻撃対象の射程を30%低下させ、火傷を付与する。 | モチーフとなったのは、武田家の秘宝として伝わる「小桜韋威鎧」という大鎧。小桜紋と呼ばれる文様のついた鹿のなめし革(韋)を繋ぎ止めた(威)なのでこの名で呼ばれている。楯がいらないくらい頑丈なことから別名を「楯無」といい、武田氏の祖である源氏の秘宝とされた8つの鎧のうち唯一現存する一つであるとされている。 信玄や勝頼は重要な決定や出陣の際に家宝である御旗(日の丸の旗)とこの鎧に宣誓をしていたと伝わっており、後に信玄の死後長篠の戦いで武田軍が敗れた際に、両方の家宝が家臣によって持ち運ばれ別々の所に隠されたとされている。 菅田天神社蔵。ちなみに御旗は雲峰寺蔵。 |

| 遠隔 |  | 赤糸威鎧兜 | 武神降臨!上杉謙信で登場した兜。 攻撃対象とその直線状にいるユニットにダメージを与える弓矢で攻撃し、防御を20%低下させる。また、攻撃対象となったユニットには1.5倍のダメージを与える。 兜も遠距離貫通攻撃ができるようになった。攻撃力は低めだが、射程は画面半分ほどで広く何体でも貫通し、殿がくらうと二撃でやられる。最初から配置順に気を付けて、囮役の城娘でターゲットを吸わせると良い。もちろんトークンでも可だが、遠くからゆっくり近づいてくるので速攻の排除は難しいか。 | モデルとなったのは赤糸威鎧と呼ばれる大鎧の一種で、小札(こざね)と呼ばれる小さな金属板を茜染めした糸で結んで固定する(=おどす)ことからそのように呼ばれている。 現存するものはいくつかあるが、奈良県の春日大社にある2領と、東京都の武蔵御嶽神社にある1領は国宝に指定されている。この兜の見た目と特徴から、実際のモデルになったのは武蔵御嶽神社にある赤糸威鎧と考えられ、こちらは12世紀に畠山重忠によって奉納された最古の大鎧とされている。 得物としているのは身の丈ほどの大弓で、大鎧と同じく鎌倉時代によく用いられていた弓である。大きい分要求される弦を張る力も通常の弓より強く、この兜が放った矢が対象のみならずその後ろにあるものにもダメージを与えることからも、いかにこの兜が怪力の持ち主であるかがうかがえるだろう。 |

| 補助 |  | 小僧都兜 | 真・武神降臨!上杉謙信で登場した兜。 殿側ユニットへ攻撃を行わず射程内の敵軍ユニットに回復を行い、全ての状態異常を回復、被ダメージを30%軽減させる。 兜にも純粋なヒーラーが登場した。撤退はせず一定時間後に殿に向かって進んでくるので、他の兜とまとめてなで斬りする事になるだろう。ダメージ計略や狙い撃ちにできる射程の城娘がいるならば、先に撃破してしまうのも有効といえる。 | 小僧都とは仏僧を管理する官職「僧官」の階級の一つであり、「僧網」と呼ばれる管理組織の最高位である僧正を補佐する役割を持つ。単に僧侶の階級である「僧階」の一つとして扱われることもあり、『少僧都』とも書かれる。 |

| 遠隔 |  | 三宝荒神形兜 | 真・武神降臨!上杉謙信で登場した兜。 自身の射程内の殿側ユニットの攻撃と射程を30%低下させ、自身の攻撃の2%の継続ダメージを発生させる。また、配置されている城娘や伏兵に接触しているかどうかで攻撃方法と自身の射程が変化する。 | モデルとなったのは上杉謙信所用の「三宝荒神形兜」と呼ばれる変わり兜で、頭形兜の上に赤・黒・緑の三色に塗られた三宝荒神の顔が付いた、いかにも変わり兜というイメージを持たせるデザインが特徴となっている。 三宝荒神は日本仏教の中で生まれた仏神で、仏法僧の「三宝」を守護する神とされている。三面六臂に憤怒の顔を持ち、不浄を払うといった特徴は不動明王にも通ずるものがあるが、火や竈を守る神として台所に祀られたり、また仏法僧を守るという意味で聖徳太子の変じた姿であるという説もある。像を作られるようになったのは近世以降とされ、不動明王のように背中に火焔を負い槍や利剣、弓矢といった武具を3対の腕に備えているといったデザインが多い。 仙台市博物館蔵。 |

| 近接 |  | 飛竜兜 | 武神降臨!上杉謙信で登場した兜。 飛行時と歩行時で攻撃方法が変化し、飛行中は攻撃を行いながら進行し、歩行時は二連続の攻撃を行う。 一般兜にしてはややスペックが高いが、武神上杉謙信のお供なら妥当だろう。飛行には弓を浴びせてさっさと突破したい。 | 飛竜とは文字通り空を飛ぶ竜のことで、兜の上に飛竜を模した飾りを冠した変わり兜も存在している。しかし、この兜の体つきから推測すると直接のモデルとなったのは西洋の竜であるワイバーン、およびドラゴンだろう。 ドラゴンは西洋圏の神話や伝承に伝わる架空の生き物で、炎を吐く翼の生えた爬虫類というのが一般的なイメージとなっている。ラテン語で「蛇」を意味する『ドラコ』という単語が元となっており、当初は文字通り蛇のような怪物を指していたものが、聖書の時代になると蛇だけでなくワニやクジラといった水生の大型生物のことも指すようになった。その姿は現在のように翼はなく、長い体と強い力を用いて敵を絞め殺したり、鋭い牙と強靭な顎で噛み付いたりといった方法で攻撃していたという。また、この頃から聖書の影響で西洋圏において「ドラゴン=悪の生物」というイメージ付けもされるようになった。 12世紀以降の美術作品や寓話においては、徐々に足が生えたり翼が生えたりしたドラゴンの姿が散見されるようになり、その後の寓話においても、火を吐くドラゴンを退治する騎士の物語などが出てくるようになった。しかし、いつ頃からドラゴンにそうした特徴が付与されるようになったのかはハッキリしていない。 そしてワイバーンとは、そうして多様化したドラゴンのパターンの1つに名前がついたものと考えられ、その姿は前足の代わりにコウモリのような翼を持ち、矢じりのような先端を持つ蛇の尾、ワシのような後足が特徴とされ、赤い舌の見える口から炎を吐くとされる。こうした2本足の竜はドラゴンの代表的なパターンの1つに過ぎなかったため、その姿が見られるようになった頃はドラゴンとワイバーンの明確な区別はされていなかったという。しかし、イギリスの騎士や貴族が自分たちの紋章をデザインする際に「有翼で2本足の竜」を取り入れるようになり、近代になってそれがワイバーンという名を得て区別されるようになった。そのためドラゴンとは異なり、紋章学の中で生まれ発展したワイバーンには伝承や逸話が存在しないという特徴がある。 |

| 近接 |  | 大飛竜兜 | 真・武神降臨!上杉謙信で登場した兜。 飛行時と歩行時で攻撃方法が変化し、飛行中は火球を飛ばす遠隔攻撃を行い、攻撃対象に20秒間の火傷を付与する。歩行時は攻撃対象の防御を無視する攻撃を行い、攻撃対象に20秒間の火傷を付与する。 | |

| 近接 |  | 菖蒲脇立形兜 | 黄泉還りの策で登場した兜。 攻撃対象に、2連続の攻撃を行い、一定時間防御を0にする。更に、最大耐久の10%分の追加ダメージを与える。 他の一般兜よりはステータスが高めだが、十分に育った城娘が相手するとそれほど強くない印象を受けるかもしれない。ただしこれは一対一の話であり、大軍の中に混じっていると特性の防御ゼロ付与が嫌らしく、大挙して迫られたり重い一撃を受けたりするとあっという間に耐久がなくなり、防衛プランの変更ひいては崩壊に繋がりかねない 攻撃力こそ高めなものの耐久や防御は並なので、しっかり前線を維持できるよう接近前、もしくは接近後短時間での撃破が望ましい。 | モデルとなったのは、「菖蒲脇立付烏帽子形兜」と呼ばれる変わり兜の一種だと思われる。 金色の桃形兜のような烏帽子形兜の正面に蛇の目の前立が、側面には菖蒲の葉を模した脇立があしらわれている兜で、菖蒲の読みが「尚武」に通じることから武運長久を願って兜の飾りとして用いられるようになったとされている。 |

| 近接 |  | カマキリ形兜 | 宗匠で登場した兜。 後退効果を受けず陸上形態と飛行形態でそれぞれ以下の特技を発動する。 陸上形態:攻撃対象の防御を無視する攻撃を4連続で行い、攻撃時自身の攻撃を100上昇。 (効果は10回まで重複) 飛行形態:攻撃を行わず足止め対象にならない。 ※特性「飛行」は持たない。 鎌の攻撃は一マス強とやや広く、道を歩きながら近くの遠距離城娘を切り裂くので注意。 | モデルとなったのは、「蟷螂(トウロウ)形兜」と呼ばれる変わり兜の一種で、加藤清正が所用していたものなどいくつか例が見られるがその中でも、金箔が押された烏帽子形兜の上に同じく金箔押しの大きく羽根を広げて両手の鎌を振り上げたカマキリが乗ったものが有名だろう。 カマキリは昔から縁起の良い生き物、神の使いとされてきたことや、勇猛な性格にあやかって兜の飾りに用いられたと考えられるが、この兜が作られたのが江戸時代中期であるため、蛸形兜と同様に職人の腕を見せる上でモチーフとして採用されたと思われる。 |

| 近接 |  | 銀箔押大釘頭形兜 | 反転、糾される歴史で登場した兜。 後退効果と全ての状態異常を受けず、自身が優先攻撃対象となり、自身が受ける被物理ダメージを90%軽減する。 また自身が近接攻撃を受けた際に自身の攻撃の15%で反撃を行う。 | モデルとなったのは、森可成所用の「銀箔押大釘頭形兜」と呼ばれる変わり兜の一種。銀箔の押された兜の倍以上の大きさもある大釘を模した後立が付いた頭形兜で、釘がまっすぐと板や金属を貫くことにあやかり敵を貫き倒すという願いが込められている。現在は銀箔が酸化して往時の輝きは失われているものの、派手さと無骨さを併せ持った変わり兜の好例といえる。 特技名にある「攻めの三左」とは、モデルとなった兜を所持していた森可成の異名で、三左衛門という通称に由来している。この兜が持つような十文字槍の扱いを得意としていたとされ、仕えている森蘭丸こと森成利は彼の三男にあたる。 赤穂大石神社蔵。 |

攻城兵器型

| 種別 | グラフィック | 名前 | ゲームにおいて・攻略 | 解説 |

| 近接 |  | 釘形兜 | 筑後から登場する破城槌型の兜。 攻撃力がとても高く、巨大化がまだだと耐久半分を持っていかれる事も。難易度「難」では高レベルの近接城娘ですら馬鹿にならないダメージを受ける。 射程はとても短く、見た目に反して耐久はさほど高くないので遠距離で削ろう。 | モデルは大釘後立がついた兜。釘は、ものを打ち貫くことから志を遂げることができるようにと好まれた。 モチーフとなった破城槌は、攻城用兵器の一種。 文字通り城門を破るために使われる巨大な槌と、城壁からの攻撃を防ぐための覆いを上部に備える。城モチーフの城娘にとってまさに天敵の兵器といえる。 |

| 近接 |  | 強化型釘形兜 | 第三回名城番付で登場した釘形兜の強化型。 釘形兜と同様の近接型兜だが耐久・攻撃・防御がいずれも向上。耐久は巨大兜に匹敵し、防御は一ノ谷形兜よりも高いため生半可な攻撃力では通用しない。 出現ステージでは法術など防御無視攻撃が可能な城娘を準備して臨もう。 | 破城槌は、古くは古代アッシリアまで遡れる歴史を持った兵器であり、日本の戦国期には「掻盾牛」「転(まく)り盾」と呼ばれる、車輪付きの楯を利用した例が見られる。 |

| 遠隔 |  | 砲撃式トッパイ形兜 | 伊予から登場する大砲兜。遠距離から一方的にこちらを攻撃してくる強敵。 移動速度は遅めで攻撃速度も遅いが、それがゆえにこちらの射程になかなか入らず、厄介なことに。 接近してくる前に射程の長い遠距離城娘でアウトレンジするか、攻撃優先度と射程を調整して防御力の高い近接城娘に砲撃を集中させよう。 城娘の大砲と違い、範囲ダメージは無いのが救い。 | 大砲(火砲)と城の関係は切っても切れない。 ビザンツ帝国滅亡時のウルバン砲以降、強力な攻城兵器としての地位を得ると、それに対抗すべく築城の概念も変化した。 近世の城が五稜郭のように平べったいのは高い城壁や施設を備えるとかえって砲弾が当たりやすいためで、実際に函館戦争の際は平らな五稜郭の中でも目立つ奉行所が大砲の的として集中的に砲撃されていた。 日本では、徳川家康が最新の大砲を海外から買い付けて大阪城本丸に直接撃ち込んだことで豊臣の首脳が震え上がり、大坂冬の陣を終わらせる要因ともなった逸話が有名。 |

| 遠隔 |  | 馬場式烏帽子革張形兜 | 狙われし赤の要塞で登場した大砲兜。砲撃式トッパイ形兜の強化型で、恐ろしい長射程と攻撃力を誇り、迂闊に近いマスに城娘を置くと一方的に大破させられる。 敵の攻撃優先度をよく念頭に置いた配陣を。来ると分かっている場所では、近接職を一度撤退させて配置しなおすのも立派な対策。またはデコイとして近接城娘をいきなりぶつけてそちらを攻撃させるのも手、撤退気力還元が付いていればなお良し。 選ばれし城娘と秘伝武具 捌の陣では、強化型の黒色の馬場式烏帽子革張形兜が登場した。 城娘を優先的に攻撃する特性を持ち、その中でも遠隔城娘を優先的に攻撃し、着弾すると大砲城娘のように周辺に爆風が発生する。 | モデルとなったのは、上杉謙信所用の「金箔押風折烏帽子形兜」と思われる。左側に折れた烏帽子の形をしており、風の抵抗を軽減するためのデザインと考えられる。 名前の「馬場式」とは、大砲や兜に付いた武田菱の家紋から、馬場信春の事と推測できるが、現時点では詳細は不明のままである。 上杉神社蔵。 |

| 遠隔 |  | 馬場式烏帽子革張形兜(黒漆) | ||

| 遠隔 |  | 竹束式烏帽子形兜隊 | 武神降臨!藤堂高虎に登場した車竹束を押す烏帽子形兜。竹束式トッパイ形兜のように遠隔攻撃を引き付ける効果を持つ。 | 車竹束は小諸城の計略にも使われる戦略兵器で、矢や鉄砲から身を守るための竹束を車輪の付台に立て掛けて盾として用いる。車輪があることで前方への移動を可能とし、身を守りながら敵の近くまで進行できる反面、盾に守られながら進むため前方がよく見えなくなるというデメリットも抱える。 |

| 拠点 |  | 兜丸 | 近江に登場した大型船型の兜。 自身が倒されるまで船内から敵を登場させ続け、船内に敵がいなくなると撤退する。 また、兜丸を撃破すると多くの気が獲得できる。 射程内の敵軍ユニットの攻撃を30%上昇し、自身が受ける武器攻撃によるダメージを90%軽減する。 また、兜丸は氷結を除く全ての状態異常、後退効果、移動速度低下効果を無効化する。 中から兜を次々出してくる、始めは弱いのが、やがて強いのが出てくる。 耐久も防御も高い上にダメージ軽減90%もあるので、物理で叩くとまるで削れない。防御無視攻撃を繰り返すとダメージが通るので、シャンティイ城や冬宮殿といった本をはじめとするダメージ計略持ちを総動員して攻撃するのが攻略法といえる。もし十分なダメージソースや城娘が無いなら、撃沈をあきらめて中の兜をすべて迎撃する手もあるが、その場合長期にわたる物量戦を強いられるので早めの巨大化等で戦力を安定させてしまいたい。 | モデルとなったのは、「安宅船(あたけぶね)」と呼ばれる軍艦の一種。 室町時代から江戸時代初期にかけて建造された大型船で、進行速度を犠牲にして防御力と人員の収容に特化している。大きいものでは全長50メートルにも達し、およそ数十人から百数十人の収容を可能とした。名前の由来は諸説あり、「安宅氏」が建造したから、暴れることを指す「あたける」が変化したから、安宅という地で造られたからなどが考えられている。 船の側面には木製の楯や狭間(さま)が備え付けられ、大きなものでは天守のような2~4階構造の楼閣が建てられるなど、水上を移動する城とでも言うべき機能を有した。反面、構造上漏水に弱く巨体を活かした突撃等ができないといった弱点もあった。 有名なものとしては、織田信長が本願寺攻略をした際の木津川口の戦いにおいて、側面に鉄板を貼り付け防御力を高めた「鉄甲船」が挙げられる。 |

騎馬型

| 種別 | グラフィック | 名前 | ゲームにおいて・攻略 | 解説 |

| 近接 |  | 騎馬桃形兜 | 陸奥(磐城)から登場する騎馬兜。 馬型の兜に騎乗した桃形兜で、俊足で駆けてくる。 攻撃力が高めな上に複数が一丸になって走ってくるので、気を抜くと壁役が大破する。耐久もそこそこ高く一撃で倒すことが難しく、刀や槌でも処理しきれず後逸しがち。防衛線を二重に築くことを心がけよう。 | 騎馬による戦法は鎌倉時代の一騎討ちを始め日本の戦とも関わりが大きい。しかし、火縄銃の普及と共に衰退し、戦術として用いるよりも指揮官クラスの武将が指示を出す際の司令塔、シンボル的なものとなった。乗っている馬は名称不明。これまでの兜の名前の付け方からすると、「馬形兜」といったところか。日本古来の馬はこの馬形兜のようなスラリとしたサラブレッド型ではなく、ずんぐりむっくり体形で足も太い種である。現在その姿を見るとするなら、神社で飼育されている「神馬(しんめ)」は日本固有種であることが多いため近いかもしれない。 |

| 近接 |  | 騎馬古桃形兜 | 名城番付-冬の陣-で登場した騎馬兜。 馬型の兜に騎乗した古桃形兜で、駆け抜けてくる点は桃形騎馬と同じだが「桃形から古桃形なら大差ないだろう」と思っていると痛い目を見る。 耐久はなんと一ノ谷形兜を超え、人型兜では一位。攻撃力も赤大砲なみとべらぼうに強化されている。 一方で防御力は大したことがなく、削り取るのは容易。遠距離勢によるアウトレンジや、駆けだす前のダメージ計略などで接敵される前に対抗策を。 | 日本における騎馬での戦法は、馬上からの弓による「騎射」が主流だったが、戦国時代に入ると馬で突撃し歩兵を蹴散らす戦い方も行われた。 しかし、近年の研究では騎馬隊は存在しなかったとされ、戦闘時は指揮官となる武将のみ馬上で部隊を指揮し、その他兵卒は馬から降りて戦っていたとされる。実際馬上は他の兵より高いところになるためよく目立ち、鉄砲などで狙われやすかったという。例として、伊達政宗が所有したとされる具足の中には、撃たれた際の弾痕が残っているものもある。 |

| 近接 |  | 騎馬桃形兜(赤備え) | 武神降臨!山県昌景で登場した赤備えの騎馬兜。 | 戦国時代最強とうたわれる武田軍の騎馬隊だが、その強さは半ば逸話的なものが含まれる。 元来甲斐国は良馬の産地とされ、精強で打たれ強い馬が育ったという背景があるため、そうした馬を用いた戦術に関しては他の地域より秀でていたのだろう。 |

| 近接 |  | 騎馬古桃形兜(赤備え) | 武神降臨!山県昌景で登場した赤備えの金騎馬兜。 | 馬は毛並みの色によって「蘆毛」「栗毛」「鹿毛」など様々な名前で呼ばれる。この兜の乗っている馬の色は、「月毛」が比較的近いか。他の馬は「青毛」や「青蘆毛」が近いように思われる。 |

| 近接 |  | 騎馬赤母衣兜 | 真・武神降臨!前田利家で登場した騎馬兜。 黒母衣兜と同様、大砲を除く遠距離城娘の最優先攻撃目標となる特性を持ち、遠隔攻撃で受けるダメージを半減する。 | 母衣は本来風で膨らませて矢避けに用いる防具なので、馬に乗り風を受ける騎馬兜の戦い方にも利にかなったものとなっている。 乗っている馬形兜(仮称)はよく見ると角の生えた竜の装飾を付けている。 |

| 近接 |  | 騎馬黒母衣兜 | 武神降臨!明智光秀で登場した騎馬兜。 上記の赤備え母衣騎馬兜と同様、大砲を除く遠距離城娘の最優先攻撃目標となる特性を持ち、遠隔攻撃で受けるダメージを半減すると思われる。 | |

| 近接 |  | 騎馬黄母衣兜 | 志麻で登場した騎馬兜。 豊臣秀吉が合戦にいる間、遠隔攻撃によるダメージの軽減割合が通常の50%から90%に上昇する。また、大砲と投剣を除く遠隔攻撃の攻撃優先対象になる。 | |

| 近接 |  | 騎馬当世具足形兜 | 対馬で登場した騎馬兜。 足を止めると手にした太刀を振り下ろし攻撃してくる。 射程内の足止め効果を無効化し、自身が攻撃を行う度、攻撃と対象の防御を無視する割合を上昇させる。(一定値まで効果重複) | 当世具足とは、何かを模した具足なのではなく、戦国時代から安土桃山時代にかけて発生した甲冑の形式の呼び名の事である。 当世とは現代という意味で、この時代以前の甲冑形式とは区別されている。 |

| 近接 |  | 騎馬当世具足形兜(赤備え) | 真・武神降臨!山県昌景で登場した騎馬兜。 射程内の足止め効果を無効化し、自身が攻撃を行う度、攻撃と対象の防御を無視する割合を上昇する。(一定値まで効果重複) パッと見ると足止め無効で盾も無効かと思ってしまうが、落ち着いて読むと足止め効果の無効であり盾は有効である。また、政宗の竜刀のように武器性能による足止めも有効。 スペックは高いが、他の敵をさっさと倒しつつ盾で受け止めてタコ殴りの定石で問題はない。 | |

| 遠隔 |  | 烏帽子形兜(騎馬) | 武神降臨!福島正則で登場した銃剣持ちの騎馬兜。 俊足で駆け続け、射程内に標的を捉えると一瞬止まって三連射する。足を止めるので素早さは問題にならず、スペックもそう高くは無いのでいずれ倒せる。 しかし鉄砲系なので微妙に火力が高く、誰を撃っているの分かりにくいので油断できない。初登場時に殿の背後を駆け抜けつつ、柵の向こうから殿を狙撃してわからん殺しをかました。 | 馬に乗って銃を撃つ兵という特徴は、近世ヨーロッパで発生した「ドラグーン」に酷似している。 日本語で「竜騎兵」と訳される事もあるこの兵士は、平時は衛兵や近衛兵として馬に乗りながら治安維持に従事し、戦時は他の騎兵と共に突撃や遊撃を行った。しかし、近代に入ると銃や兵器の発達により被害が増え、積極的に採用されることはなくなって段々と廃れていった。 日本では、大阪の陣において伊達政宗の配下に馬上から火縄銃を撃って攻撃する部隊がいたという記録が残っている。 |

| 近接 |  | グレートヘルム兜(騎馬) | ヘルの遊戯場で登場した西洋の騎馬兜。 グレートなスペックで突進してくる。特に防御に優れており攻撃は微妙なので、数が少なければ盾で受け止めての集中攻撃で問題はない。 しかし数を揃えて次々突進されると、倒しきれず盾で抱えきれず殿まで行ってしまう。その時には防御無視攻撃、高火力、足止め計略などで対応しよう。 | 手にしているのは中世ヨーロッパにて騎士の決闘に用いられたとされる槍「ランス」。ファンタジー作品でも騎士の武器としてよく見かけ、円筒状の鍔が付いた長身の槍である。作品によっては「突撃槍」とも。 その形は突きに特化しており、槍そのものの重量と騎馬のスピードを合わせることにより、相手の金属鎧を貫くほどの威力を生み出す。しかし正面しか攻撃できない、馬の上で使うという性質上、小回りをきかせての攻撃はできず、剣などの他の武器を合わせて戦っていたとされる。 ちなみに武器としての槍は「ランス」の他に「スピア」があるが、前者は主に騎馬上で使う大降りのもの、スピアは歩兵が使う細身のものというイメージが持たれることが多い。 |

| 近接 |  | 騎馬椎形革張形兜 | 真・武神降臨!福島正則で登場した騎馬兜。 手強かった椎形革張形兜がさらに強化され、見た目の大きさや厳つさも強化された。元々の兜が厄介なだけに、騎馬になるとさぞ強力だろうと配置を固め防御ばかり気を取られていると、お家芸の鎖状の腕を振り回されて殿や遠距離城娘、蔵にも被害が出かねない。 騎馬兜になったことで速度は上がったが、防御や耐久が若干落ちたため臆さず火力を上げて迎撃すると、あっけなく倒せることが多い。足止めする際は攻撃範囲に注意しつつ、火力を集中させて早めに倒してしまいたい。 | |

| 近接 |  | 天衝前立形騎馬兜 | 閻魔の闘技場で登場した騎馬兜。 自身が受ける攻撃低下効果を無効化する。また、待機状態で攻撃を受けた場合、待機状態を解除する。 | |

| 近接 |  | 天衝前立形騎馬兜(赤備え) | 武神降臨!武田信玄で登場した騎馬兜。 自身が受ける攻撃低下効果を無効化する。また、待機状態で耐久が半分以下になった場合、待機状態を解除する。 | |

| 遠隔 |  | 流鏑馬兜 | 武神降臨!武田信玄で登場した騎馬兜。 足止め対象にならず後退効果を無効化し、移動しながら攻撃を行う | 流鏑馬は武家社会において行われた馬に騎乗しながら弓を射る競技あるいは神事で、笠懸や犬追物と並び「騎射三物」と呼ばれる騎乗射撃技術の一つとされる。 その歴史は7世紀頃までさかのぼることができ、豊前国の宇佐において五穀豊穣を祈るために騎乗から3つの的を狙い射たことが始まりとされている。当時は「騎射(むまゆみ)」や「矢馳せ馬(やはせむま)」と呼ばれていたが、それが「矢馳せ馬(やばせめ)」へと変化し字が新たに当てられることにより「流鏑馬(やぶさめ)」となった。 流鏑馬の作法は武田流や小笠原流のような武家の嗜みとして継承されてきたものと、全国各地の神社が行う神事ときて継承されてきたものに分かれており、現在でも神事として神社で行われるだけでなく、スポーツとして乗馬クラブ等で体験できる所もある。 尚、騎乗している兜は特徴的なナイトビジョンゴーグルから間諜兜であると見られ、足止めの対象にならない特性はこの兜に由来するものだと考えられる。 |

| 遠隔 |  | 流鏑馬兜(赤備え) | 討伐武将大兜!武田信玄で登場した騎馬兜。 足止め対象にならず後退効果を無効化し、移動しながら攻撃を行う。通常の流鏑馬兜よりもステータスが高い。 | |

| 近接 |  | 小桜韋威大鎧騎馬兜 | 真・武神降臨!武田信玄で登場した騎馬兜。 2体に攻撃を行い、攻撃対象とその周囲にダメージを与える。また、10秒間攻撃対象の射程を30%低下させ、火傷を付与する。 小桜韋駄大鎧騎馬兜は撃破されると、小桜韋駄大鎧兜となって再度進行する。 | モチーフとなったのは、武田家の秘宝として伝わる「小桜韋威鎧」という大鎧。詳細は上記「小桜韋威大鎧兜」を参照のこと。 |

法術型

錫杖を持ち、法術を用いた遠距離攻撃を行う兜。その攻撃は城娘のものと同様に防御無視の効果がついており、耐久を直に減らされる。旧城プロでは、「神仏」種族と分類されていた。

防御の高い壁役の城娘には大きな脅威となりうる。そのため高耐久高防御だが殲滅力最低の盾城娘にとっては、一度に現れる数も相まって天敵と言えるほど苦手。

逆に高耐久高回復力かつ高い殲滅力を誇るが低防御の拳城娘にとっては比較的御しやすい相手。

共通の特徴として、隻腕隻脚であることが挙げられる。足が一本しかないという特徴は妖怪「一本だたら」などにも見られ、神が零落した姿としてよく見られる。

| 種別 | グラフィック | 名前 | ゲームにおいて・攻略 | 解説 |

| 遠隔 |  | 烏天狗形兜 | 出羽(羽前)から登場した兜。 初登場時に注意文が出る難敵。初の法術、つまりこちらの防御力を無視して攻撃する兜であり、予想以上の大打撃を被る。 対抗策は耐久を上げる事。巨大化でいくらか緩和できるし、耐久の高いトークンや耐久UP特技を持つ城娘を狙わせるのも有効。集団で押し寄せることが多いため、手数で迎撃したい。 | モデルは、烏天狗をあしらった変わり兜。烏天狗は、文字通り烏の顔と塗羽をもつ妖怪で、鞍馬山の烏天狗が牛若丸(=源義経)に剣術を教えたなど、逸話も多い。 変わり兜のモチーフとして採用されている例もあるが(丸亀城天守蔵)、なぜモチーフとされているのか、由来は分かっていない。天狗の元とされた修験道と関連するのか、牛若丸を鍛えたという神秘的な力強さにあやかったのか、はたまた単なるモチーフとしただけなのか、真相は作り手のみぞ知る状態である。 |

| 遠隔 |  | 烏天狗形兜(黒漆) | 抜刀珠と兜の夜明けで登場した兜。 2連続攻撃を行う能力が追加された。 | |

| 遠隔 | 錫杖形兜 | 陸奥(陸奥)から登場した兜。 烏天狗形兜の上位といえる兜であり、彼らより射程が長く、防御力無視の攻撃に加え3ターゲット同時攻撃をしてくる難敵。城娘などが密集した所まで近付かれると、蔵や耐久の低い遠距離武器の城娘に甚大な被害が出る。 複数同時に現れることもあるので、弓の雨を降らせるか大砲による範囲殲滅で、接近される前に倒したい。 | 錫杖は、音を鳴らすことで魔を祓い、持ち主に知啓を与えるとされる仏具。前立てのモチーフとして用いられる例が見られ、大名では陸奥国の弘前藩主である津軽為信が烏帽子形兜の前立として用いている。 以下デザイナーの解説 遠距離高出力攻撃なので排熱処理の為冷却装置が必要になりそうだと思いシコロを冷却ダクトに見立て、袈裟っぱく斜めに取り付けています。一本足なのは日本の山神のイメージから | |

| 遠隔 |  | 錫杖形兜(黒漆) | 抜刀珠と兜の夜明けで登場した兜。 祓串と同じく、城娘への攻撃と兜への回復を同時に行う特性が追加されている。 | |

| 遠隔 | 鬼形兜 | 武神降臨!毛利元就で登場した兜。 高い攻撃力と広い射程に加えて二連続攻撃をしかけてくる。攻防耐いずれも高く、巨大化した近接城娘ですら大ダメージは必至。 トークンをデコイにして時間を稼いだり、歌舞の回復で戦線を持たせたりしよう。 | 鬼についての解説は妖怪の鬼の項目参照。実際に兜のデザインに鬼を取り入れた例はかなり少数ではあるが存在し、新潟県関川村にある「渡邉家」に伝わる甲冑に、鬼の顔を前立としている兜がある。また、家紋として「鬼兜」というものが確認される。 なお、上位種であるためか他の法術兜が一様に隻腕隻脚なのに、強化型のみ手足がそろっている五体満足である。 | |

| 遠隔 |  | 強化型鬼形兜 | 武神降臨!北条氏康で登場した強化された鬼形兜。 自身の射程内の敵軍ユニットの防御無視攻撃によるダメージを30%上昇させる。 ただでさえ凶悪な鬼形兜を更に凶悪にしたような性能を持ち、凄まじい威力の防御無視攻撃は能力も相まって、最大化した盾城娘の体力すらゴッソリと削る。だが何よりも恐ろしいのは並の遠隔属性兜を上回る長射程。下手を打つと、何もできぬまま一方的に壁役が倒されることもあり得る。幸い法術の着弾速度と攻撃速度は法術兜の中で最も遅いので、空蝉戦法が有効。 | |

| 弱化 | 虚無僧兜 | 忍ぶれど、あさぼらけで登場した兜。 邪な笛の音色で、全ての城娘の攻撃と防御を25%低下させる。 倒さずにいると殿に向かわずどこかへ去っていく。 | 虚無僧(こむそう)は禅宗の一派に属する僧侶のことで、袈裟を着て尺八を吹き籠のような編み笠を被った僧侶のこと。尚、普通の僧侶と異なり剃髪をせず、髪を伸ばしたまま修行を行うことが許されている。 修行のために全国を回れたり、刀を持つことが許されたり、罪を犯しても僧侶なので無罪になるなどの特権を持ち、江戸時代に幕府による服装の規定が出るまではしばしば僧籍ではない偽の虚無僧が現れたり、武士の変装として用いられたりした。そのため、時代劇などのフィクションでは武士や忍者などが暗殺者として相手に接近するための変装の一つとして用いられている。 | |

| 遠隔 |  | 陰陽師兜 | 第六天魔王を討てで登場した兜。 攻撃と回復を同時に行い、射程内の敵ユニットの受ける一部を除く天候効果を無効化する。 | 陰陽師とは、陰陽五行思想や天文学、易学などを用いて物事の吉凶を占い祈祷を行った官職で、古代日本におけるれっきとした官僚の一つである。 6世紀頃に大陸から伝わってきた陰陽五行説をベースに様々な学問を統合した日本独自の役職で、後にそれが天文学、暦学、易学などに分化していった際に獣骨を用いた神祇官と並び占いを司る役職となった。仕事としては、現在でいう風水や天体観測を基とした占い、暦の作成、漏刻(水時計の一種)の管理を主とし、そうした仕事を行う陰陽師の集団のことを「陰陽道」と呼んだ。 平安時代に御霊信仰が浸透すると陰陽道は半ば宗教的な見方をされ、病気の平癒を祈念して道教や密教の影響を受けた祈祷を行うようになった。しかし、鎌倉時代になると熱心に利用していたのは公家や皇族の周辺くらいで、武力を用い自分たちの実力だけで台頭してきた武家にとっては占いや吉凶といった目に見えない陰陽術は重視されなくなった。 戦国時代における豊臣秀吉の台頭の頃にもなると、基礎となっていた律令制が崩壊し弾圧され衰退の一途をたどるが、秀吉が亡くなり徳川家康が関ヶ原の戦いにおいて天下の大勢を決すと、土御門家の保護をきっかけとして再度官僚としての陰陽師が復興されるようになった。その後は幕府の儀式に陰陽道が取り入れられたり有職故実の研究対象として扱われたりと、近代に排除政策が出されるまで細々と活動を行った。 フィクションにおける陰陽師は陰陽五行思想や占星術といった神秘的、呪術的な側面がクローズアップされ、術や式神を用い妖怪や悪霊を祓い清めるという霊能者的扱いをされるようになるが、実際の陰陽師はそのようなことを仕事とすることはなかったということは留意したい。 |

| 遠隔 |  | 呪術兜 | 臨界点で登場した兜。 攻撃対象に沈黙を付与する攻撃を行う。「沈黙」は、一定時間対象の計略の使用を封じ、さらに計略再使用までの時間を停止させる。 さほど手強くはないが、沈黙付与なので使いたい計略は先に使っておきたい。射程が長いので壊したくないトークンがあれば迅速に排除したい。 |

西洋兜

堅固なる異邦の守護者で初登場した海外産の兜。国内の兜とは異なる赤い目を持ち、板金鎧ゆえか国産兜に比べ防御が高いうえに別段弱点を持たない、厄介な敵。イベントの回数が増えるにつれて、西洋の兜だけであったのが、トルコといった東欧地域の兜も増えてきた。

鉄砲や竜巻計略のノックバックを無効化するという特性を持つが、法術や一部計略・特技による移動速度減少は有効なのでそちらで対処しよう。

基本的には一部のイベントで海外出張したときにしか登場しないが、稀に船に乗ってきたのか国内のイベントでも登場する。

| 種別 | グラフィック | 名前 | ゲームにおいて・攻略 | 解説 |

| 遠隔 | ケトルハット兜 | 堅固なる異邦の守護者で登場した西洋兜。 鎧に身を包み、攻撃・防御・射程と全体的に高め。加えて鉄砲や計略の竜巻等のノックバック無効の特性を持つ。ダメージを通すにはある程度の巨大化が必要で、序盤から出てくるなら法術など防御無視職の投入も視野に入る。 | ケトルハットはかつてイギリス軍の弓兵や下級兵士(=足軽)が用いていた、麦わら帽のような広いつばを備える兜。鉄板一枚から作ることができる簡易的な兜である。 弓は「ロングボウ」と呼ばれ、イギリス特有の武器。この長大な弓を引くには大きな力を要し扱いが困難だが、それに見合う威力と射程がある。百年戦争において、イギリス軍がクロスボウを用いるフランス軍に対抗して用い大打撃を与えた。 | |

| 近接 |  | グレートヘルム兜 | 堅固なる異邦の守護者で登場した西洋兜。 見てくれは突撃式トッパイと似ているが、性能は段違い。あの一ノ谷形兜程の打たれ強さで、複数出現する。そして西洋兜特有のノックバック無効持ち。攻撃こそ単体攻撃だが、数の多さにこれまでの定石の法術では処理しきれない。 そのため複数の法術で対抗するか、バフを重ねた大砲で吹き飛ばす、火力に優れる弩で貫く等の対策が必要。 | モデルは、十字軍遠征の頃からヨーロッパで使用されたとされる「グレートヘルム」。 別名「バレルヘルム」とも呼ばれるこの兜は、剣での攻撃を受け流せるようにと名前通り樽のような円筒状に設計され、防御力には優れていたものの、視界が非常に悪いという欠点がある。また、メイスなどの打撃を受けた際に衝撃が兜全体に響き、脳震とうなどを起こすこともあったという。 |

| 遠隔 |  | ウィザード兜 | 三湖に交わる仮初の絆で登場した西洋兜。 魔法使いのような見た目どおり、城娘の杖と同様の防御無視攻撃をしかけてくる。また他の西洋兜同様防御が非常に高く、ガリガリと着実にダメージを与えてくる難敵。西洋兜の例に漏れずノックバック無効。 多数で現れるため、防御無視のダメージ計略が有効である。攻撃を受け止める盾役には、耐久アップや回復の手段が欠かせない。 | 見た目は典型的な魔法使いそのもの。特徴的な帽子は「三角帽」とも、「魔女帽子(ウィッチハット)」とも呼ばれる。中世ヨーロッパにおいては異端の証とされたともいわれる。余談だが、よく見るとフワフワ浮いている |

| 飛行 |  | ウィザード兜(飛行) | 海伝う街にてで登場した西洋兜で、上記のウィザード兜が箒に乗って飛行している姿。 後退効果を無効化し、攻撃対象の攻撃を10%低下させる術攻撃を行う。 | |

| 近接 |  | アーメットヘルム兜 | 懐古模倣の鋼獅子に登場した西洋兜。 騎士鎧とバトルアックスが特徴。 西洋版突撃式トッパイ形兜とでも言うべき性能で、特別な能力を持っているわけでもないが、数で来られると西洋兜特有のノックバック無効が地味に面倒。 | ファンタジーでよく見られる(某ダークファンタジーのパッケージなど)騎士の鎧は、正式名称を「プレートアーマー」という。板金製の鎧で、騎士が騎乗中の敵の攻撃(側面からの矢やフレイルによる打撃攻撃)から身を守るために頑丈に作られているものの、代償としてかなり重量がある。 金属鎧に伸縮性はないためサイズは着る騎士にぴったり合わせる必要があり、全てオーダーメイドで作られていた。そのため非常に高価で、高位の騎士や貴族などある程度の富裕層が主な利用者だった。後継者が鎧を受け継ぐという時は、再度その人にサイズを合わせる必要があったため、その度にパーツを作り直したり打ち直しをしたりする必要があったという。 |

| 近接 |  | モリオンヘルム兜 | ヘルの遊戯場で登場した西洋兜。 西洋版古桃形兜といった感じの能力で、ノックバック無効以外に特筆すべき能力はなく、排除は容易。 | モデルとなったのはモリオンヘルムと呼ばれる兜。一般的にはモリオンと呼ばれ、16世紀に歩兵用として使われてきた。 モリオンには2つの形式があり、この兜のデザインは、頭頂部のトサカと跳ね上がったひさしが特徴的なイタリア式である。 |

| 遠隔 |  | バシネット兜 | ヘルの遊戯場で登場した西洋兜。 クロスボウ(石弓)を装備した西洋兜で、同じ遠距離型西洋兜のケトルハット兜より全てにおいて高いステータスを持つ。西洋兜の例に漏れずノックバック無効なため、防御無視のダメージ計略が有効である。 | モデルとなったバシネットヘルムとは、中世ヨーロッパで用いられた兜の一種で口元がとがっているのが特徴。 |

| 近接 |  | ヴァイキング兜 | 舟守は早瀬に揺蕩うで登場した西洋兜。 蔵を優先的に攻撃する特性を持ち、潜水中は、自身が受けるダメージを半減させる。全体的にスペックは高めで防御寄り。蔵を優先して斧で殴るが、さほどこだわらずに殿まで進んでいく。 | ヴァイキングとは主に現在の北欧周辺で活動していた略奪行為を行う移動民族のことを指すが、この場合は彼らが身に付けていたヴァイキングヘルムと呼ばれる兜をモチーフにしていると考えられる。 |

| 近接 |  | モリオンヘルム兜(防御隊形) | 陽だまり懐う影ぼうしで登場した西洋兜。 高い防御を有するが、攻撃を受ける度、防御が低下する。(一定値まで効果重複) 高火力の城娘で一気に防御力を削る、鈴でジワジワ削る、盾で受け止めてタコ殴り、色々な手で倒せる。 防御力以外は大したことが無いザコだが、数が揃うと侮れない。 | この兜たちがとっている隊形はテストゥドと呼ばれるもので、ローマ軍の歩兵戦術のひとつである。 テストゥドとはラテン語で「亀」という意味で、その名の通り密集した歩兵たちが周囲を盾で囲み、ゆっくりと進軍したとされる。 弓や投石などに対して防御が高い反面、移動が遅い、最前列の歩兵たちの足元などが無防備になるなど、白兵戦には向いていないという欠点もあった。 |

| 遠隔 |  | 青い宝石の杖を持つハイウィザード兜 | 陽だまり懐う影ぼうしで登場した西洋兜。 攻撃を与えた対象に、1秒毎に攻撃の0.3倍の防御無視継続ダメージを発生させ、さらに攻撃速度を50%低下させる、ステータス異常:氷結を付与する。 攻撃速度と移動速度は遅いが、それ以外はハイスペックで固い。最初の一撃はほどほどだが、継続ダメージが長くて痛い。さらに攻撃速度低下とハイスペックの固さで殿まで突き進まれると、殿が一瞬こらえるだけで凍死してしまう。 回復、ダメージ軽減、巨大化、盾で受け止めてタコ殴り、防御無視攻撃など、総力をあげて対抗しよう。 | ハイウィザードとは、その名の通りウィザードの上級職であり、見た目でもそれがわかるように、派手なローブや杖を所持させている作品も多い。 |

| 遠隔 |  | 赤い宝石の杖を持つハイウィザード兜 | 陽だまり懐う影ぼうしで登場した西洋兜。 青い宝石の方と違いステータス異常攻撃を行わず、自身の周囲1マスの全攻撃対象に火球攻撃を行う。 青と同じハイスペックのようだが、一点集中攻撃ではなく分散攻撃なのでさほどの脅威ではない。 | |

| 強化 |  | 西洋兜軍楽隊 | 武神降臨!シュテファンで登場した西洋兜。 射程内の敵側ユニットの被ダメージを軽減し、与えるダメージを上昇させる。また、射程内の遠隔城娘を攻撃の優先対象になる効果を付与する。 一定時間が経つと殿に向かって進軍するが、軍楽隊自身は攻撃を行わない。 ケトルハット兜などの先陣として盾役と援護役を務め遠隔城娘を狙うようにするが、油断しなければさほどの脅威ではない。耐久だけは非常に高いが非戦闘員なので、殿まで突っ込んでも平気で見ていられる。 戦闘中にプカプカドンドン演奏している姿はなかなかユーモラスだが、効果音は無いのは残念。 | 軍楽隊とは、軍隊に所属する吹奏楽団である。その歴史は古く、音楽により兵隊の士気を上げることは古代から行われていたとされる。また、音楽に合わせて行進することで隊の統率を可能にした。その最古とも言えるのが、モーツァルトが同名の曲を作る参考にした、オスマントルコの軍楽隊である。 トルコの行進曲の特徴として、打楽器やラッパの多用が挙げられる。大太鼓やトライアングル、シンバルなどの打楽器や、トランペットなどが多く使用され、現代のマーチングバンドにも多大なる影響を残している。 |

| 遠隔 |  | バリスタ式兜部隊 | 武神降臨!シュテファンで登場した西洋兜。 耐久が半分以下になると火矢に切り替え、攻撃を与えた対象とその周囲にステータス異常:火傷を付与する。 耐久が高いが、攻撃力はほどほどで移動速度や攻撃速度も遅い。しかし耐久半減で火傷と範囲攻撃の両方が付くので、一気に嫌らしくなる。初登場は居座る武神シュテファンの後詰としてトドメを刺しに来るので、その前に決着を付けておきたい。西洋兜なので当然ノックバック無効である。 | バリスタとは、古代から中世にかけて使用された攻城兵器で、石弓と同様な構造を持ち、この兜部隊のように巨大な槍や火炎瓶などを敵に向けて打ち出したとされる。紀元前の戦争から用いられていたとされる記録が残っており、その後大量のバリスタやカタパルトが装着された「ヘレポリス」、狙撃用に改良された「スコーピオン」などが開発されているが、火砲の開発、発展に伴い徐々に衰退していった。 |

| 近接 |  | マジックナイト兜 | 真・武神降臨!シュテファンで登場した西洋兜。 攻撃対象とその一定直線状の相手の動きを3秒間封じる。また、術攻撃に対してダメージの130%を反射する。 シュテファンを中ボスに格下げしたような兜。攻撃力はほどほどだが、かなり固い上に、攻撃対象を3秒停止、術攻撃を反射と、倒しにくい要素が揃っている。セオリー通り盾などで受け止めて集中攻撃するしかないだろう。獲物は曲刀だが槍のように間合いが広く、殿の直前で受け止めてはいけない。 | 魔法騎士とも表記。そもそも前衛である騎士は魔法とは無縁と思われるが、ファンタジー世界においては、魔法が付加された武器・防具を装備したり、魔法攻撃を行えたりする騎士が登場する作品も存在する。この兜の場合は、手にした「ミラーシールド」と呼べる魔法が付加された盾を手にしているようである。 |

| 近接 |  | サヴォイヤードヘルム兜 | 犯人はこの中にいる!で登場した西洋兜。 自身が受ける物理攻撃からのダメージを90%軽減させる。 また、攻撃時に与えたダメージに応じて耐久を回復する効果を25%ずつ上昇(最大300%)、防御無視割合を25%ずつ上昇(上限100%)させる。 チートじみた能力を二種類も持っている。まず物理攻撃90%軽減と、妖怪をはるかに凌駕する固さを誇る。さらに攻撃する度に攻撃力と回復力が増加してゆき、次第に不死の死神と化してしまう。 一般的な兜のセオリーである盾で受け止めも物理集中攻撃も特性上有効ではないため、杖や法術といった防御無視遠隔攻撃と巨大化で近づかれる前に倒すのがベストとなる。鈴での攻撃も防御無視攻撃ではあるが、1回あたりのダメージが低いため単独で対処させた場合倒しきれず突破される可能性が高い。そのまま本人や他の城娘を攻撃されると回復効果によりこれまでのダメージが帳消しになってしまうため、採用するのであれば他の防御無視攻撃ができる火力役と組みたい。 ちなみに鎌の射程がやや広く、攻撃した城娘の隣マスにいる城娘にも攻撃が届くため、配置を工夫したり隠密させるなどして回復させないようにしなければならない。穴熊陣の中に侵入されると、振り回す鎌が数回ヒットして回復量と防御無視割合が激増してしまうため要注意。 | サヴォイヤードヘルムとは、その見た目から髑髏兜とも呼ばれ、17世紀のドイツやイタリアで使用されていた重量級の兜である。 サヴォイヤードとは現在のイタリア、フランス、スイス各国の境界にあったサヴォイア公国に由来し、16世紀から17世紀にかけてサヴォイア公国を治めていたチャールズエマニュエル1世によって率いられた騎兵部隊がこの兜を身につけていたためその名が付いたとされている。当時主流だったホイールロック式銃の銃撃から身を守るために頑丈に作られている他、相対する相手に恐怖心を与えるためにドクロを模して作られているのが特徴である。そのため、当時のドイツではその見た目から「死のヘルメット」と呼ばれ恐れられていたとされる。 |

| 近接 |  | クレストヘルム兜 | 秩序の華は誰が為に咲く/EXで登場した西洋兜。 自身が優先攻撃対象となり、後退効果を受けず、攻撃を受ける度に攻撃が5%ずつ上昇する。(上限300%) また、射程内の西洋兜の受ける物理ダメージを90%減少させる。 騎士らしい堂々とした佇まいの兜で、手にした長剣を振り下ろして城娘に攻撃するのだが、城娘の攻撃を一手に引き受ける特性と、攻撃を受ける度に攻撃力が上がるという特性が非常に厄介になる。西洋兜の高防御と高めの耐久でなかなか削ることができないまま最大3倍まで膨れ上がった攻撃力からの一撃は、並大抵の城娘にとって致命傷となってしまう。 そのため、弓や投剣のような手数で攻撃する城娘は火力を計略などで増強するなどして攻撃力が上がり切る前に削る。火力持ちの城娘はなるべくその少ない手数と高い攻撃力で一気に倒してしまいたい。 | モデルとなったのは、海外版変わり兜ともいえる「クレストヘルム」。その中でも恐らく、14世紀のオーストリアに実在した騎士であるアルベルト・フォン・プランクが所有したクレストヘルムだろう。 クレストとは兜(ヘルム)の頭頂に付けられる飾りのことで、日本の兜に付く脇立や後立といった「立て物」と同じく、本人の活躍を目立たせるための装飾品である。動物の角や頭を模したものから羽根や草木の一部をあしらったものまで、そのデザインやモチーフは日本の変わり兜と遜色なく、先述したアルベルトのものはガゼルのような細長い角がバレルヘルムの両脇に付いている。 クレストは飾りである以上戦闘や移動の妨げとならないよう、自然物をそのまま利用するか紙を加工して作られたものが多く、経年劣化や朽ちることにより残存数が大変少なく、そのため大体はイラストで確認でき実物は貴重であるといえる。反面、同じ装飾品であった日本の変わり兜の立て物は、薄い金属や劣化に強い漆を利用していたため現代まで一定数確認することができたと思われる。 |

自然型

四脚が特徴の兜。足は遅いが高い防御を持っており、攻撃の低い武器種ではちっとも耐久を減らせないことも。

法術・杖などの防御無視攻撃の武器種や防御低下の特技、倍率の高いダメージ計略が有効となるだろう。

| 種別 | グラフィック | 名前 | ゲームにおいて・攻略 | 解説 |

| 遠隔 | 柏形兜 | 因幡から登場した兜。 多くの殿が最初に対峙するだろう高防御の敵。 葉っぱを飛ばす遠距離攻撃をしてくるので、対応には防御無視の法術や良い武器を持たせた鉄砲が必要。攻撃力は大したことないので、防御の高い近接城娘で全部受け止めて殴るのも有効。 | モデルとなったのは「茶糸威柏葉形兜」と思われるが、現存する兜と比べて姿は似つかない。柏の木は翌年に新芽が出るまで古い葉が落ちない特性から「代が途切れない」縁起物とされた。 土佐山内家宝物資料館蔵。 | |

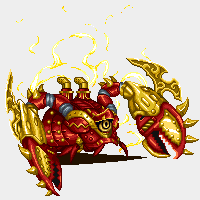

| 近接 |  | 火焔形兜 | 備前から登場した兜。 射程は短いが火炎放射の3連続攻撃は、城娘も蔵も焼き払う。硬く生半可な攻撃は通らない。 耐久が低いため法術が有効だが、複数体で現れることも多いため、攻撃速度の遅い法術では難儀する事が多い。範囲と攻撃力の高い鉄砲や石弓、防御無視や倍率の高いダメージ計略も有効。 また、攻撃の手数が多い分防御力上昇の効果が大きく、計略等で防御を高めれば被害は大幅に減少する。 | モデルとなったのは火焔の前立の付いた兜か。火焔は不動明王や毘沙門天のものとされ、魔を打ち払い敵を退ける願いが込められていたとされる。ストーブのようなボディの前面には獅噛の前立のようなものが付いており、攻撃する際に目が光る。 |

| 近接 |  | 火焔形兜(黒漆) | 武神降臨!直江兼続&上杉景勝で登場した火焔形兜の強化型。 自身が受ける「火傷」を無効化し、攻撃対象とその周囲に5秒間「火傷」を付与する。 | |

| 近接 |  | 一ノ谷形兜 | 備後から登場した兜。 短射程のマルチロック攻撃をする。 耐久力はさほど高くないが、防御力が極めて高く、戦力が育ちきっていないと通常の攻撃ではまともに通すことは困難になりやすい。この点は、象鼻形兜と対照的といえるだろう。 防御力を無視して攻撃できる法術や鈴や杖、鎌とは相性が良く、この兜が出現するステージでは編成に加えたい。開始時から居座っている場合は、すぐ防御無視職を設置して動き出す前に片づけたい。最低ダメージ保障20を利用して攻撃速度の速い弓やガトリング持ち鉄砲を配置するのも手だが、それだけでは動き出す前に倒しきれないよう調整されていることが多い。 | モデルとなった一ノ谷形兜は、一ノ谷の合戦における源義経の逸話をあらわしたものとされる。 元々所持していた竹中半兵衛の死後福島正則へ譲られ、交換により黒田長政の手に渡った。 つまり城プロの長政や正則は、互いの兜を交換する前ということか。 |

| 近接 |  | 針式一ノ谷形兜 | 閻魔の闘技場から登場した兜。 攻撃範囲内の敵に針による継続ダメージを与える。 | 地獄には複数の階層があるのだが、この兜の出現する「針の山」は「衆合地獄」と呼ばれる階層に存在する。地獄の様子を描いた絵巻物の内容では、盗みや邪淫を犯した亡者が落とされる場所で、刀のように鋭い刃の生えた山の上に、絶世の美女が座っているのが特徴。落とされた亡者は美女の元に行こうと鋭い刃の山に体を傷付けながら登るものの、決してたどり着くことはないという地獄である。 また、別の教えでは「鋒刃増」と呼ばれる地獄があり、針や刃でできた道を行き来させられたり、刃物のような林で木を登り降りするという。 恐らく「針山」という要素と、山である「一ノ谷(の急斜面)」という関連付けから作られたのだろう。 |

| 近接 |  | 強化型一ノ谷形兜 | 真・武神降臨!福島正則で登場した一ノ谷兜の強化型、と言うより福島正則の分身のような姿の兜。 自身が攻撃を受ける度、移動速度、射程、防御が一定割合上昇する。 攻撃力はやや高いという程度で、最初は待機している事がある。しかし防御が固く、叩いても撃ってもまるで減らない。さらに攻撃する度に防御と速度と射程が上がるという効果を持つ。中でも射程が広くなるのが厄介で、最大でおよそ範囲ニマス以上にまで拡大される。 待機中に防御無視の遠距離城娘であらかじめ削っておくのは有効だが、城娘を近くに置くと射程が上がった攻撃で大破させられるため、配置の際は余裕をもって距離を開けるべきだろう。 待機しないで迫って来るものはセオリー通り盾で受け止めて集中攻撃することとなるが、攻撃を受ける度に攻撃範囲が広くなり周りの遠距離城娘が巻き込まれ戦線がもたないので対策しよう。もちろん防御低下、ダメージ計略、防御無視攻撃などは有効。 | 断崖絶壁を模した大きな一枚板が特徴的な一ノ谷形兜だが、実戦では極めて目立つ上に風の抵抗を受ける面積も大きくなり首への負担が大きくなることから、実際に着用する場面は限られていたという。 |

| 回復 |  | 鉄線前立形兜 | 武神降臨!伊達政宗&片倉小十郎から登場した兜。 攻撃を行わない代わりに射程内の兜を回復する兜版歌舞。 周囲の兜を回復させるため、放っておくと粘られ続けて戦線が崩れるということになりかねない。特に同じ自然型の兜が回復され続けると、高い防御力と相まってなかなか倒せないということも。 回復の効果はこの兜自体にも及ぶので、高火力を短時間で叩き込み撃破してしまいたい。 | モデルとなったのは、「黒漆塗三十二間筋兜鉄線前立・三日月前立付」と呼ばれる兜。黒漆が塗られた兜に、「鉄線」で作られた、キンポウゲ科の植物「テッセン(鉄線)」を模した蔓と花の前立を付け、正面には兜のモチーフとしてよく使われる三日月の前立てを付けている。 江戸時代になってから作られた変わり兜であり、変わり兜、ひいては兜などの武具が身を守るための「防具」から、武家文化を表す「象徴」へと変化した好例と言えるだろう。 |

| 近接 |  | 香炉兜 | 武神降臨!伊達政宗&片倉小十郎から登場した兜。 攻撃を与えた対象にステータス異常:猛毒を付与する。 砲塔から毒弾を発射してくるが、攻撃力自体は非常に低い。毒は割合ダメージらしく巨大化していてもいなくても同じように耐久が減るので、なるべく巨大化を抑えておきたい。回復計略があると楽。 なお5体で現れて5連毒弾を放つ事もあるが、着弾の度に毒を付けなおす扱いになり、5倍毒にはならない。 | 香炉は古来から続く芸事の一つ「香道」で用いられる道具で、中に火を付けた香木を入れ香りを楽しむために用いる。器物モチーフの変わり兜はいくつか例があるが、香炉をモチーフとした兜は見当たらない。 香道は有力大名が数多く嗜んだ芸事の中でも、楽しむことのできる者の少ない芸事だったとされる。というのも、香りを楽しむ、あるいは香りを当てるために用いる香木は当時から希少なもので、入手するには多額の金銭、ひいてはそれに資金を割けるだけの余裕がないとできなかったからである。 |

| 近接 |  | 巨大石壁兜 | 挑戦・傷だらけの誓いから登場した兜。 この兜は最大耐久100%の割合ダメージを与える。 また、自身が受ける後退効果を無効化し、槌、拳、戦棍、大砲、軍船城娘以外の通常攻撃が物理攻撃の武器種の攻撃を大幅に軽減させる。 移動速度は遅く攻撃範囲も非常に狭いが、その特性上城娘が隣接した瞬間に大破が確定してしまうため、近接城娘や殿に接近される前に撃破することが鉄則となる。 しかし、特定の武器種以外の攻撃を大幅に軽減する上、石壁の名に恥じず防御力も耐久も高いため、出てくることが分かっている場合、編成から見直す必要がある。 幸いこれまで登場したステージでは、最初から顔見せしてどのルートから来るか分かりやすい事例が多く、そこに対抗できる城娘を配置できれば対処そのものは難しくない。 | 城の城壁でイメージされるのは自然石や加工石を積んだ「石垣」が有名だが、時代や環境によって積み方や石の加工方法が異なる。自然石をそのまま積んだ「野面積み」、石の表面を削り石同士が噛み合うに積んだ「打込み接ぎ」、全体を削り表面が均一になるよう加工し積んだ「切り込み接ぎ」といった積み方がある。石垣を積むことを生業とした集団「穴太衆」は織田信長や豊臣秀吉の築城にも関わり、戦国時代の城郭の成立に大きな影響を与えた。 また、その土地によっては利用できるような石材が確保できないこともあった。良質な石が確保できない平野部の城では、領内の住人から石材を募りそこから石垣を造る「転用石」というものが見られる。姫路城の石臼(姥ヶ石)や、大和郡山城の石地蔵(逆さ地蔵)はその好例だろう。 |

動物型

動物を模した兜。ファンシーな見た目に騙されるな! どいつもこいつもえげつないぞ!!

野生動物らしく道や地形を無視した移動をすることが多々あり、その読めない動きによって城娘配置の裏をかかれ、能力以上の苦戦を強いられやすい。

素早さ高い反面防御が低い傾向にあり、弓や刀など攻撃は低いが手数の多い武器種でも削りやすい。

| 種別 | グラフィック | 名前 | ゲームにおいて・攻略 | 解説 |

| 近接 |  | 兎形兜 | 日向から登場した兜。 道なき道を高速で移動し、防衛線の裏手から、時には崖や塀を飛び越えて殿と蔵を狙う。 その移動経路は一度見てみないことにはわからないため、初見マップで敵一覧に居た場合は、対策として低コスト城娘を場に出さずキープしておいた方が良いかも。 耐久力はとても低いので、一撃で倒せる槍や弓が居ると楽。 | モデルとなったのは兎を模した変わり兜。兎は耳が長く周囲の音をよく聴くこと、脚が早く素早く逃げること、前に跳ねて後退しないことから、戦場での動きの俊敏さや、聞き耳の鋭さにあやかろうと兜の意匠として人気があった。著名なものでは明智光秀所用の兜に兎を模したものがある。 また兎は一度にたくさんの子を産むことから多産や子孫繁栄を表し、江戸時代以降に作られるデサイン性の高い変わり兜にもモチーフとして取り入れられた。 |

| 近接 |  | 猿形兜 | 紀伊から登場した兜。 蔵防衛戦でのウザさが印象深い。 地形を無視して戦場をかけ、蔵を引っ掻き回す。 兎形兜のウザさ上位版。 | モデルとなったのは仙石秀久の家臣、谷津主水が所用した「猿形兜」か。短い毛が植えられ赤ら顔の猿をあしらったこの兜は、変わり兜の中でも珍しくデザイン化されていないリアルな造りをしている。猿をモチーフとした理由として、「猿」の読みが「(災難が)去る」と同じために験担ぎとして採用されたという説がある。 出石神社蔵。 |

| 近接 |  | 犬形兜 | 蔵防衛戦、天下統一では因幡から登場した兜。 元々普通に歩く兜だったが吾妻おろしと蒼き飛兜で俊足を手に入れた。 その速度で後ろに逸しやすく、対策が必要。 殿でも捌けるが、群れで蔵に殺到されたら酷いことに。 槌はすぐ射程から逃げられるので、槍や弓が対処しやすい。 兜の中でもペット扱いらしく、イベントでは先導する兜の後ろをピョンピョン跳ねてついてくる。 | 犬を模した変わり兜としては「犬頭形兜」がある。獅子頭のような犬と扇があしらわれた兜であるが、製作年代が断定できないため、これをモデルとするには慎重になる必要がある。戦国時代には武蔵国の太田資正が戦術の一つして軍用犬を採用したとされる。 足の付きかたが通常の犬と異なるが、これは戦時の輸送用機械として開発された「War Dog」という兵器に由来すると思われる。2人の人間が向かい合ってお辞儀のようにかがんだ状態で動き回るような見た目で、ヒョコヒョコと足を動かす様がとてもシュールではあるが、横から蹴飛ばされても倒れず体勢を立て直して歩き続けられる走破性を有している。顎はトラバサミで構成されており、殿や城娘に近付いた際にガブガブと噛み付く。犬だがトラバサミである。 |

| 近接 |  | 鹿形兜 | 蔵防衛戦、天下統一では因幡から登場した兜。 群れで現れ、タフさで蔵や城娘に肉薄し、角を振り上げて削ってくる。 巨大化すれば簡単にあしらえるので、序盤をどうしのぐかだけ。 | モデルとなったのは鹿角をあしらった兜。真田幸村や本多忠勝らの鹿角脇立て兜が有名で、立派な角は雄のみが持っていたため、武勇の象徴としてもてはやされたと考えられる。江戸時代に描かれた合戦絵巻の中に登場する武士の兜として登場することも多く、変わり兜の中ではメジャーな存在と言えるだろう。 |

| 近接 |  | 熊形兜 | 豊後から登場した兜。 トッパイが易しく思えるほどの攻撃力と耐久を持ち、接近されれば城娘や蔵を叩き潰し、殿は倒されてしまう。 移動が遅く防御力は低いので、接敵前に攻撃力の高い遠距離武器で仕留めよう。 高難度で集団で押し寄せてきた時は覚悟を。 馬追の山と這寄る怨念では、敵の天神西舘を上に載せて運んできた。金太郎かな? | モデルとなったのは「熊頭形兜」と呼ばれる変わり兜。実際に兜に毛を植えて吠える熊の顔を表現したデザインは非常にリアルに作られている。 個人蔵。 |

| 近接 |  | 兎耳形兜 | 出雲から登場した兜。 兎という名前から嫌な予感がするがその通りで、兎形兜の俊敏性と熊形兜の高い攻撃力・耐久ステータスを併せ持つ難敵。 この図体で背後に現れ後衛を奇襲することもあり、まさに悪夢。 初見では対応しづらいので、敵の配置を見極めたうえで対応を。 | モデルはとなったのは「兎耳形兜」。兜の前面に兎の耳や顔、足までもが再現されている精密な作りが特徴で、先述した兎形兜と同じく兎の身体能力にあやかって作られたと考えられる。 千葉県立中央博物館大多喜城分館蔵。 |

| 近接 |  | 兎耳形兜(幻想種) | かぐや姫は白無垢の夢を見るか?で登場したモフモフ度が上がった兎耳形兜。 全ての動物兜に攻撃低下効果を受けない効果を付与し、自身が受ける術攻撃武器種による通常攻撃ダメージを軽減する。 | |

| 近接 |  | 象鼻形兜 | 紀伊から登場した兜。 短射程のマルチロック攻撃をする。 高い攻撃力ととてつもない耐久力で、象の進路上にある城娘と蔵が全て瓦礫に変わることも。 意外なことに防御は低く、弓や槍など攻撃力が低い城娘でも手数で削ることができる。 鉄砲+法術によるハメ殺しも有りだが、弓や石弓などを並べて数の暴力で攻めたほうが良い場合もあるので、戦場に合う戦略を。 | モデルとなったのは「象形張懸兜」と呼ばれる変わり兜。黒漆を塗った突パイ形兜の前立部分に堂々とそそり立つ、金色の象の鼻は必見である。当時未知の生物として知られることも多かった象の巨躯と力強さにあやかって作られた意匠と考えられる。見た目としては某宇宙戦争の兵器にも似ている。 長宗我部の『木騎』?知らんなぁ |

| 近接 |  | 強化型象鼻形兜 | ハデスの死闘場で登場した象形兜の強化型。 城娘や伏兵に接触しているかどうかで攻撃方法と自身の射程を変化させる。 接触している場合は、射程内全てに一定時間攻撃速度を80%低下させる攻撃を行う。 接触していない場合は、自身の射程が大幅に上昇し、岩を飛ばして攻撃を行う。 | |

| 遠隔 |  | 中型猿形兜 | 武神降臨!石田三成で登場した兜。 ただでさえ厄介な猿形兜の強化版であり、さらにそこそこの射程から放つ遠距離攻撃まで備えて登場した。これだから動物型は・・・! 攻撃力はさほど高くないとはいえ、遠距離勢が狙われると危ないので、移動経路を踏まえて城娘の配置を考えておくと良いだろう。 | 攻撃手段である投石は、古今東西で用いられる遠距離攻撃である。日本の戦国時代においては、武田軍武将の小山田信茂が投石を行う部隊を率いていたという逸話がある。 |

| 近接 |  | 泥棒兜 | 薄れゆく魂の刻印で登場した兜。 蔵絶対壊すマン。 攻撃力はさほどでもないが、攻撃速度がとても早く、防御が充分でない巨大化前の城娘を攻撃されると、みるみる削られて大破させられる。そして蔵を優先的に攻撃する特殊なターゲット法則を持ち、必ずと言っていいほど蔵を狙うルートを進撃してくるのが、見た目のユーモラスさと裏腹に嫌らしい。槌だが範囲攻撃ではない。 何としても蔵に近付かれる前に倒したい。遠距離に任せるとタゲが飛んで迎撃してくれないことがあるので、射程重視の槍を巨大化させ2-3発で倒せるようにすると良いだろう。 | 「泥棒」という言葉は、近世になってとある言葉が転訛(=なまりや短縮)によって生まれた言葉に対しての当て字が定着したものとされているが、その語源ははっきりとしていない。得物としては「打ち出の小槌」を彷彿とさせる大きな槌を持ち、江戸時代に流行した義賊「鼠小僧」のイメージから取られているであろう頭巾(ほっかむり?)を身に付けている。 |

| 近接 |  | 強化型泥棒兜 | 選ばれし城娘と秘伝武具 肆の陣で登場した兜。 蔵絶対壊すマン2号。 上記の謎の兜が槌と頭巾を変えて新たに登場。緑から赤になったことで速度が3倍になったわけではないが、攻撃力は3倍以上になっており殴られると近接城娘でも痛手となる破壊力を得ている。 槍や石弓で、コイツの射程範囲から攻撃を加えよう。 | この兜は登場後の長いこと正式名称が明らかにされず、当wikiでもモチーフや名称が諸説あった。仮説の1つとして「鼠形兜」というものもあったのだが、分類も人型として扱うのか動物型として扱うのかハッキリせず、「よくわからない」兜として分類されていた。動物系兜の多いステージでも登場していたために、尚更どちらなのか分からなかった。 嘉月子日の睦びにてこの兜の季節限定版が登場した際の特殊能力の紹介で「泥棒兜(正月ver)」と記載されていたため正式名称が明らかになった。後に兜の詳細が見られるようになり、この兜の分類も動物兜で確定した。やはり鼠を模した兜のようだ。 |

| 近接 |  | 大泥棒兜 | 紅きチャペルは幸福を唄うで登場した兜。 蔵絶対壊すマンのリーダー。 一瞬力士兜かと思うほどの恰幅、いや貫禄を身に纏った泥棒兜で、その見た目通りの高耐久力を誇り、まさに重戦車の如く蔵を目掛けて突き進んでいく。 全ての動物兜の攻撃を20%上昇、防御を30%上昇させる。また、後退効果を受けない。 | |

| 近接 |  | 狼兜 | 討伐武将大兜!北条氏康で登場した兜。 大猿形兜のように、犬形兜の大型版といえる。 能力的には騎馬型の古桃形兜(いわゆる金騎馬)に攻防は多少劣るものの似通った特徴なので、金騎馬に準ずる驚異として対応に当たろう。 | モデルとなったのは狼を模した兜…と言いたいところだが、実物のある犬形兜とは違い、狼を模した兜は例が見られない。ちなみに、当時の日本における狼は現在イメージされる「ハイイロオオカミ」や「シンリンオオカミ」ではなく、すでに絶滅した「ニホンオオカミ」が主流だったと考えられる。 犬形兜と比べると、疾走に適した脚の付き方や複眼でなくなった目という特徴から、威力偵察よりも奇襲や強襲攻撃要員と目される。 |

| 近接 |  | 強化型狼兜 | 武神降臨!上杉謙信で登場した狼兜の強化型。 足止めされていない場合は射程内の殿側ユニットの射程を35%低下する攻撃を行い、足止めされている場合は与えたダメージの100%自身の耐久を回復させる。 | |

| 近接 |  | 親分熊形兜 | 越後から登場した兜。 動物兜のみを対象に攻撃を20%上昇させる。 また、残りの耐久の割合が半分を下回ると、攻撃回数が増加する。 | 「親分」という言葉は、何らかの集団の大将格という意味の他にも、文字通り親代わりといった意味も持っている。 武士の世が始まった鎌倉時代になってからは、ある人物の子が成人した際に、元服後の名前をその人物の主人や関わりある人物が名付ける「烏帽子親」という制度が存在した。 |

| 近接 |  | 大猿兜 | 茶馬古道の麗しき工本で登場した兜。 動物兜のみを対象に移動速度を30%上昇させる。 また、攻撃を受けると自身の移動速度が大幅に上昇する。 また、少しでも攻撃を受けると行動を開始する性質があり、初めて出現した際は迂闊に攻撃した殿や城娘に対して見た目とは裏腹の機動力で肉迫し、高い攻撃力からなるアームハンマーで次々となぎ倒していった。 幸い防御と耐久はそれほどでもないので、攻撃する(=動かす)タイミングと短時間で倒せる火力があればそこまで脅威にはならないだろう。 真・武神降臨!加藤清正では上位種の漆黒verが登場。 従来通りの能力に加え、新たに足止め数が3未満の場合、足止めできない能力を得た。 | 大猿とあるが、見た目は完全にゴリラのそれである。当然ながらゴリラを模した変わり兜というのは例が見られない。 ゴリラという名前はギリシャ語で「毛深い人」を意味する「gorillai」という言葉に由来し、和名では「大猩々」と呼ばれている。 |

| 近接 |  | 大猿兜(黒漆) | ||

| 近接 |  | ヘラジカ兜 | 緊急出兵あまき名残に報恩をで登場した兜。 動物兜のみを対象に、ヘラジカ兜1体につき防御を100上昇させる。 また、残りの耐久割合が半分を下回ると、自身の防御を更に上昇させる。 ※待機状態で条件を満たした場合、待機状態は解除される。 耐久と防御のどちらもかなり高く、攻撃力もそれなりに高い。可能なら待機中に削っておきたい。固いので盾で受け止めてタコ殴りするのがセオリー。盾がもたないなら防御計略や回復計略でもたせよう。 | ヘラジカはユーラシア大陸北部や北アメリカに生息するシカの一種で、和名はそのヘラのような見た目の角からきている。 日本に生息したという記録はなく、また兜のモチーフとしても例がない。 余談ではあるが、北米出身の巨漢プロレスラーにはムース(ヘラジカの別称)のリングネームを付け、頭部の剥製をまるで兜のように頭から被ってリングインをしていた者もいたという。海外においても日本と同じく鹿の角が勇壮さの象徴とされていることの現れだろう。 |

| 近接 |  | 大ヘラジカ形兜 | 真・武神降臨!シュテファンで登場した兜。 耐久半分以下で待機状態を解除し、移動速度を大幅に上昇する。また、攻撃を受ける度、さらに移動速度が上昇する。(耐久半分以下で適用) ※耐久半分以下の状態になると、足止め数が3未満の場合、足止めできない。 | |

| 近接 |  | 獅子形兜 | 真・武神降臨!蒲生氏郷で登場した兜。 攻撃対象とその周囲の動きを一定時間封じる能力を持ち、更に対象が倒れるまで足を止めて攻撃し続ける。 始めはゆっくり歩き、攻撃されると少し早くなる。噛みつく前に火花を溜め、噛みつくと火花を散らす。火花は周囲1マスよりやや広く、当たった敵の動きを一瞬止めるがダメージはない。 かみつき攻撃と本体の耐久がやや高いが、攻撃速度はかなり遅い。ちなみに噛みつき攻撃をスカさせると火花も発生しない。 耐久の高い城娘を配置して順次巨大化するほか、離れたところから射撃などで援護すると良い。 | 獅子をモチーフとした変わり兜だが、獅子=ライオンとした場合は前例は見られないが、獅子=中国の幻獣とした場合、数点例が見られる。 兜の前立てとして獅子の大きな頭をあしらって作られたものもあれば、獅子そのものの形を打ち出して作られたものもある。しかし、製造年代が不明であり、戦国時代に実際に使われたものかどうかは疑問が残る。噛み付く際に火花を散らす強靭な顎は、犬形兜などと同じくトラバサミをモチーフとしている。ライオンだがトラバサミである。 |

| 近接 |  | 黒水牛形兜 | 美作で登場した兜。 黒水牛形兜は後退効果を受けず、攻撃の対象となった相手が倒されるまで攻撃を行い続ける。 また、自身が攻撃を行う度、攻撃速度と自身の攻撃が対象の防御を無視する割合が上昇する。(一定値まで効果重複) 移動速度は遅いが耐久防御ともに高く簡単には倒せない。ほぼ密着すると足を止めてトゲこん棒で殴ってくる。槌のように攻撃した城娘の周囲一マスにも攻撃するため、遠距離城娘は巻き込まれ大破しやすいので注意。 そのまま受け止め続けると攻撃速度が上昇し、さながら泥棒兜並みの攻撃速度となる。この状態になると歌舞はもちろん巨大化でもしのぐのは難しく、その上に防御無視効果も付与されるため、無対策では近距離城娘もあっという間に大破してしまう。 一度攻撃を許すと目の前の城娘が大破するまで終わらないため、近づかれる前に倒すのがベスト。 火力が足りないようなら攻守そろった近接(ダメージ無効や軽減や防御無視)の城娘を前に出して速攻で倒すか、敢えて近接城娘を置かずに歩かせて殿まで行く前に総火力で倒す、などの方法が考えられる。 鈍足や各種状態異常や防御低下を仕掛けるのも手。 | 水牛はアジアの広い地域に分布する牛の仲間で、汗腺がなく水に浸かることで体温を下げるためその名になったとも言われている。荷物の牽引や農耕の際に労働力として用いられ、その大きな角は武具の装飾や道具に加工されていた。 |

| 遠隔 |  | 赤狐兜 | 真・武神降臨!島津義弘で登場した兜。 全ての殿側ユニットが受ける各武器種からの回復をダメージに変化させ、回復でのダメージを200%上昇させる。 また、敵軍ユニットが受ける状態異常を全て無効化する。 要するに歌舞と祓串の城娘が毒をまき散らしてしまう。そして敵の状態異常を全無効にする。編成から外しての対策を強いられる。 | モデルとなった変わり兜は確認されないものの、狐を前立として兜の装飾に用いていた例は少数だが見られる。今でこそ野生の狐はなかなか見る機会がないものの、かつては山に入ると遭遇する機会も多い親しみある動物であった。 また、狐は戦神として島津義弘も信仰していた飯綱権現(信濃国に端を発する山岳信仰)や、五穀豊穣を司る稲荷権現の使いとして親しまれていた。この他にも、妖術を使って人を化かす。歳をとった狐は妖怪になって神通力を使えるようになるなど、親しみと同時に神聖さと怪しさを併せ持った生物でもあった。 |

| 遠隔 |  | 白狐兜 | 真・武神降臨!島津義弘で登場した兜。 自身の影の分身体に攻撃対象にならない効果を付与する。 また、自身の射程内の敵側ユニットの攻撃対象にならない効果を解除する。 | |

| 遠隔 |  | 白狐兜の影の分身体 | ||

| 遠隔 |  | 見習い赤狐兜 | 三河で登場した兜。 射程内の殿側ユニットが受ける各武器種からの回復をダメージに変化させ、回復でのダメージを100%上昇させる。 また、自身の受ける全ての状態異常を無効化する。再び歌舞と祓串の城娘が毒をまき散らしてしまう狐である。範囲はニマスくらい強さはほどほどなので、近づいてきたら火力を上げて速攻で倒すと被害は抑えられる。気になるなら立花山城のようにスイッチできる歌舞を入れよう。 | |

| 遠隔 |  | 見習い白狐兜 | 三河で登場した兜。 自身の射程内の殿側ユニットの攻撃対象にならない効果を無効化する。 見習い白狐形兜の分身体は自身が攻撃を行うまで、攻撃対象にならない。 | |

| 遠隔 |  | 見習い白狐兜の分身体 | ||

| 近接 |  | 鏡鎧大虎形兜 | 真・武神降臨!加藤清正で登場した兜。 術攻撃に対して対象の攻撃の200%で反射ダメージを与える。 また、全ての動物兜に遠隔物理攻撃に対し、対象となった動物兜の攻撃の20%の反撃ダメージを与える効果を付与する。 始めはゆっくり歩き、攻撃されると少し早くなる。 | 虎は本来日本には存在せず、中国や朝鮮といった大陸からその姿形が伝わってきた生き物である。その特徴的な姿と人を襲う程の獰猛さは古くから恐れられ、また同時に竜と対になるほどの武勇の象徴としてもてはやされ、中国では百獣の王として認識されている。その武勇の象徴である虎を退治することにより、退治した人物の勇猛さを強調するという故事が中国では古くからあり、加藤清正の虎退治もそうした武勇譚の流れの一部と言えるだろう。「虎の尾を踏む」「虎に翼」など、虎に関する故事成語が多いのも、いかに虎が人々にとって身近な、また恐怖を抱く存在であったかという表れとも言える。 武勇に秀でた虎はいかにも変わり兜に取り入れられそうなモチーフだが、意外なことに実例はほとんど見受けられない。虎の武勇に秀でたイメージがあまりにも強すぎて簡単には用いられないのか、はたまた素材や再現の関係で無理があったのかは不明だが、現存する変わり兜の中で虎を模したものは見当たらない。また、魔を祓う鏡を用いた鎧や兜というのもフィクションや五月人形の兜では見られるものの、実際に使われたという事例は見られない。 余談だが、この兜の姿は虎そのものに加え、剣歯虎、サーベルタイガーという異名を持った大きな剣歯を持つ虎「スミロドン」をモチーフに取り入れていると考えられる。また、牙が犬形を始めとする他の四足歩行の兜と同じくトラバサミとなっている。トラだからトラバサミである。 |

| 近接 |  | キンシコウ兜 | 龍脈の女で登場した兜。 如意棒の範囲は一マス以上で三連撃だが、攻撃力は低いので手強くはない。耐久と防御に秀でた近接城娘で受け止めている間に倒すか、遠隔城娘で近付けさせることなく倒すのがセオリーだろう。 | キンシコウは中国中部に生息する猿で、輝くような金色の毛と青白い顔を特徴としている。 その神秘的な見た目から「西遊記」の主役である孫悟空のモデルの一つと言われているが、孫悟空はインド神話のハヌマーンを参考にした部分が多いためあくまで一説に留まる。城プロにおいてはキンシコウの見た目のまま孫悟空にしたという風貌が見てとれる。 |

| 近接 |  | 汗血馬兜 | 動く屍体とシェンミーの秘密で登場した兜。 普通の騎馬とほとんど変わらないが、攻撃範囲が少し広く道沿いの遠距離城娘が殴られる点には注意。 | 汗血馬は中国の伝説上の名馬の一種で、名前の通り血の色をした汗を流す馬である。 前漢の武帝により中東から中国本土にもたらされ、一説には一日で千里(約500km)を走るとされている。血の汗に関しては本当に血を流していた、汗の色が血の色に見えた、寄生虫が吸い流した血が流れていたなど諸説ある。 また、甘粛省の古墳から出土した馬の銅像「馬踏飛燕」は汗血馬をモデルにしたとされている。 |

| 近接 |  | 猛猪兜 | 反転、糾される歴史で登場した兜。 後退効果を受けず、自身が攻撃を受ける度に自身の移動速度を150上昇させる。(一定値まで効果重複) また自身の移動速度に応じて自身の与えるダメージを上昇させる。 | モデルは猪を模した変わり兜…と言いたいところだが、猪の毛を植え付けた兜こそあるものの猪そのものをあしらった変わり兜というのは例が見られない。推測の域を出ないものの、勢いだけで無謀な突撃を行う武士を指す「猪武者」という言葉があるために、猪そのものの変わり兜はないのだと思われる。 猪突猛進という言葉にあるように、猪は一度突撃をするとなかなか止まることがない。これは驚きパニックになったり興奮したりして冷静な判断ができないために前に進むことしかできないと共に、40キロにもなる速度で走るため方向転換や急停止ができないとされている。 |

海洋型

水棲生物や船、水にまつわるものを模した兜。ゲーム中では「海洋兜」と呼称される。

海や河、水堀も移動経路として使用するため、他の兜とは異なる進軍ルートをとることができる。

水上では移動力が向上するものもおり、また水中を移動中ということなのか、登場してしばらくは攻撃対象にならないマップもある。

またイベント「選ばれし城娘と秘伝武具 参の陣」限定で入手できる☆4銃「三崎の長筒」の効果(範囲内の海洋兜へのダメージが10%増加)対象となる。

「無限航海」以降のシステム更新で、雷属性の計略に弱いと言う性質が追加された(電気鯰兜は例外)。彼らが大量に現れるステージには、シャンティイ城やヴァイジャヤンタ、和歌山城などの雷使いを連れていくと良いだろう。

| 種別 | グラフィック | 名前 | ゲームにおいて・攻略 | 解説 |

| 近接 |  | 海老形兜 | 伊予から登場した兜。 海の桃形兜ともいえる低いステータスで、水辺から奇襲してくる。 旧城プロからいる古参だが、Reデビューの伊予では、背景の天守のシャチホコに擬態するという一発芸を披露。 | 海老を模した変わり兜は江戸時代になってから製作されたものが多く、蛸形兜と同じように職人たちが腕を競う中で生まれたとされる。モチーフとして伊勢海老がよく採用されているようだ。 海老は腰を曲げている様子から長寿の願い、何度も脱皮をして成長する様子から生まれ変わりや再生の願いが込められた縁起ものとしてもてはやされた。 |

| 近接 |  | 貝形兜 | 阿波から登場した兜。 海老形兜より固めだが強敵というほどでもない。 恐らく大多数の殿にとって初遭遇は蔵防衛戦。 自軍がさほど育っていない状態で川から奇襲を受けて苦戦した殿もいるかもしれない。 | 初登場から長らく名称不明だったため、モデルも分からなかったが、名城番付-冬の陣-で名前と立ち絵が初登場。 モデルは恐らく貝をあしらった兜。モチーフとなった貝は、帆立貝や板屋貝、蛤や栄螺などの貝類を模した兜。板屋貝に関しては、徳川家とも近い松井松平家で好んで使われたという説がある。 |

| 近接 |  | 蛸形兜 | 阿波から登場した兜。 一見すると遠隔攻撃のようだが近接攻撃を仕掛けてくる。そこそこタフだが、強敵ではない。 | モデルは蛸をあしらった変わり兜の一つと思われる。 トッパイ形兜の上で腕をウネウネさせる金の蛸は一見の価値アリ。江戸時代後期、職人の腕を競い合う中で生まれたとされる。 |

| 近接 |  | 蟹形兜 | 淡路から登場した兜。 攻撃力が高く、殆どの場合は群れて出現し、複数に一斉攻撃をされると城娘が簡単に大破する事も。 陸上での動きは鈍いので、遠距離から削りたい。水上では素早く移動し、沼・川・堀・滝などから現れ奇襲してくることも。 水上を移動する大型兜ということで吾妻おろしと蒼き飛兜で水上タクシーになったり、討伐武将大兜!島津義弘では因幡の白兎の鰐役になったり、討伐武将大兜!毛利元就では足蹴にされたりと、他の兜から乗り物扱いを受ける場面が多い。 真・武神降臨!藤堂高虎では、強化型の黒色の蟹形兜が登場した。 | モデルは恐らく「黒漆塗蟹形兜」。江戸時代になってから製作された変わり兜で、振り上げた金のハサミが特徴的。蟹は何度も脱皮して大きくなることから、代替わりや生まれ変わりを想起させるとしてもてはやされたという。 蟹の甲羅の色は赤というイメージが強いが、これは食べている動物プランクトンの含む色素が、熱を加えられることによって変色するためである。ちなみにこの色素は甲殻類だけでなく、鮭などの魚類が有することもある。 岩国美術館蔵。 |

| 近接 |  | 蟹形兜(黒漆) | ||

| 近接 |  | 鯰尾形兜 | 長門から登場した兜。 機体に夜露死苦とペイントしている。 長門で初登場するや爆速で突っ込んでくるネタ敵だったが、その後のイベントでは速度にものを言わせ一直線に蔵と殿へ特攻を仕掛け、初見殺しの常連となった。 難易度「難」では1~2撃で倒すのは難しい耐久となり、防衛線を抜けられて轢き殺される殿が多発。 出現タイミングを覚えて対策が必要。 攻撃中は完全に足が止まるので経路上にトークンを置いて足止めしたり、出現直後の加速前にダメージ計略をぶち込むのも良い。 イベント討伐武将大兜!前田利家などで、池の上で遊園地の遊具のように円を描いて周回したり、川や水路を移動時に橋を飛び越したりと、芸が細かい動きを披露している。 武神降臨!福島正則では、強化型の金色の鯰尾形兜が、真・武神降臨!島津義弘では、強化型の黒色の鯰尾形兜が登場した。 | モデルは「鯰尾形兜」。鯰が引き起こす地震で敵を驚かすというゲン担ぎで採用されたという。 形は烏帽子形兜と非常に似ているが、鯰尾形には兜の先が薄く平たくなっていくという特徴がある。また、烏帽子形は兜の下部に鉢巻の意匠が、鯰尾形は下部や側面に鯰のヒレや目の意匠があることが多く、それでも判別が可能である。 金箔が押された「鯰尾形兜」は例が見られないものの、非常に類似した「烏帽子形兜」には前田利家のものなどが見られる。実際この2種はよく混同されることが多いため、それを見越しての亜種なのだろうか。 |

| 近接 |  | 強化型鯰尾形兜 | ||

| 近接 |  | 強化型鯰尾形兜(黒漆) | ||

| 近接 |  | 人魚形兜 | 天下睥睨の蛇眼から登場した兜。 女性型ボディであるからか一部の殿に人気で、イベントでの台詞ありの登場も多い。 他の海洋兜と比べ高耐久で、長射程の攻撃を仕掛けてくる。中程度の攻撃力で攻撃間隔も短く、攻撃モーション中に足を止めないという特性によりどんどん進軍してくる。基本的に足止めの特技持ちや盾でないと進行を妨害できないので早めに処理しないと危険。 真・武神降臨!毛利元就では、強化型の黒色の人魚形兜が登場した。 | 人魚は古くから日本の人々に認知されており、江戸時代には猿と魚のミイラを組み合わせたものが「人魚のミイラ」と称されたことも。また、人魚の肉には不老不死の効果があるという言い伝えも。兜のデザインとしての実例は見当たらない。 初登場早々名称が判明した稀な例。実は旧城プロ時代には既にデザイン原型ができていた模様  だが、現在とはかなり異なる。 だが、現在とはかなり異なる。西洋において人魚はおなじみの「マーメイド」の他に、男性版の「マーマン」、歌声で船乗りを惑わせ命を奪う「セイレーン」などバリエーションが多い。 |

| 近接 |  | 人魚形兜(黒漆) | ||

| 近接 |  | トウカムリ兜 | 丹後から登場した兜。 貝形兜の強化型とも言えるその大きさは数倍に、殻もより硬くなり防御力が非常に高くなった。 一ノ谷兜並みの高い防御力には法術系で対処するのが有効だろう。 | モデルは貝形兜と同じく様々な貝の兜。トウカムリは巻き貝の一種で、この貝のようなゴツゴツしたトゲが特徴。 |

| 近接 |  | 栄螺形兜 | 張子の虎は辰砂を召してで登場した兜。 のろのろと移動し、口と思しきところから水を噴き出して攻撃する。トークンを倒せる程度の攻撃力しかない分防御に振り切っており、無対策ではいくら攻撃しても耐久をまるで減らない。 貝形兜系の上位種ではあるものの雑魚扱いらしく、数匹でのろのろと殿まで押し寄せる事もあり、盾で受け止めて殴る定石が通じにくい難敵である。 撃破するにはとにかく全火力でもって迎撃するしかなく、術攻撃、防御低下、攻撃力上昇などは特に有効。 盾と足止め計略のコンボも有効だが、足止め時間内に倒せない、水をかけられ続けて盾がもたない等の事故は発生し得るため、可能性は考えておこう。 | モデルとなったのは、「栄螺形兜」と呼ばれる変わり兜。サザエ貝をモチーフとしており、サザエならではのゴツゴツした形を上手く兜に落とし込んでいる。 現存しているものは鉄錆地のものと金箔を押されているものが特に有名で、前者は江戸時代初期の製作が判明している。後者には波を模した脇立が付いたものも確認されている。兜に用いられた背景としては、「栄螺(サザエ)」という漢字に「栄」という字が用いられているため、子孫や一族の繁栄を願っての験担ぎという説がある。 尚、他の貝形兜とは異なり、貝の表面や額の部分に砲塔のような穴や筒(貝の水管?)が見られる。攻撃時に額の筒から水を吹き出す様子が見られるので、堅牢な防御を備えた全方位型移動砲台というコンセプトなのかもしれない。 |

| 遠隔 |  | 大烏賊兜 | 選ばれし城娘と秘伝武具 参の陣から登場した兜。 海洋型における砲撃型トッパイのような存在で、漏斗のような口から砲弾を発射する。 海洋型の兜の中では耐久力に優れ、こちらから攻撃しにくい海上から砲撃してくると少々面倒。 とはいえ射程・攻撃速度はそれほどでもなく、軟体動物ゆえか防御も並程度(貝形や古桃形と同等)しかない。 | モデルはイカを模した変わり兜…と言いたいところだが、江戸時代中に作られたタコの変わり兜と異なり、イカの変わり兜は例が見られない。 しかし、加藤嘉明が所用した「銀箔押富士山形張懸兜」は、その富士山を模した後立がイカに似ているとよく言われることがある。しかしこちらはイカではなく、あくまで富士山の変わり兜である。 |

| 近接 |  | 鯨形兜 | 真・武神降臨!毛利元就で登場した兜。 水中潜航時は自身の受けるダメージを大幅に軽減し、西洋兜と同じくノックバック無効。 遠距離攻撃と近距離攻撃の両方を形態によって使い分け、水中潜航時は背中から潮吹きの如く水の弾丸を発射し、地上では口部分の刃付きローラーでゴリゴリと敵を削り取る。 水中にいるときは攻撃がまともに通らないため、地上に出たのを見計らって集中攻撃するのが定石だろう。しかし、鯨の名を冠しているだけあってかなりの体力を持っているため、高い火力の城娘をぶつけたい。 真・武神降臨!島津義弘では、強化型の黒色の鯨形兜が登場した。 | 鯨を模した変わり兜は戦国時代、及び江戸時代中には作られていないものの、驚くべきことに2012年に芸術品の一つとして鯨を模した変わり兜が作られている。 見た目は一目見て鯨と分かるものではないが、鯨の力強さを感じさせる黒光りする兜は一見の価値がある。 |

| 近接 |  | 鯨形兜(黒漆) | ||

| 遠隔 |  | 潜水兜 | それは海洋の彼方よりから登場した兜。 水中潜航時のみ自身の受けるダメージを大幅に軽減する。 また、範囲を指定してダメージを与える計略の内、雷でダメージを与える計略の効果が2倍になる。 どちらも動きはほぼ同じで、水中潜航時でも射程内の城娘などに対して海面に飛び出して遠隔攻撃をしてくる。潜水兜はちょっと固い桃型兜、鯱型兜はちょっと固いトッパイ兜といったスペック。 | 潜水服は元々貿易会社所属の船が沈没した際に、そこから貴金属を回収するために16世紀頃のイギリスで作られた。当初は樽から手足だけが出せるような構造で、そこから強力な水圧に耐えられるよう金属製に。作業のしやすさを踏まえて人型やガラスの採用といった改良が加えられていった。 武器としているのは銛を射出するハープーンガン。よく見ると桃形兜の特徴的な頭部が見受けられ、桃形兜が水色に塗装され潜水できるようになったタイプと考えられる。 |

| 遠隔 |  | 鯱形兜 | モデルとなったのは鯱を模した変わり兜。鯱とは姿は魚で頭は虎、背中にいくつもの鋭いとげを持っているという想像上の動物である。よくお城の屋根の上に一対向かい合った状態で据えられ、そうしたものは鯱瓦と呼ばれることもある。 建物が火事になった際は、口から水を吐き出して火を消すといわれ、鬼瓦と共に家の守り神とされた。現在では名古屋城のような金箔が張られたもの、新発田城のような3尾ついたものなど様々な鯱が見受けられるが、元々は織田信長が安土城の屋根に乗せたものが最初で、それが日本全体に広まっていったとされる。 変わり兜として作られた例も複数存在しており、有名なものとして「黒漆塗鯱形兜」がある。黒漆の塗られた体に金色のヒレや目、朱漆を塗られた口などは非常にメリハリのついた迫力ある出来となっている。上述した鯱の特徴から「城の守護神=戦の守護神」という拡大解釈がされた結果、変わり兜にも取り入れられたとされている。 東京富士美術館蔵。 | |

| 飛行 |  | 飛魚兜 | 新たな旅立ちから登場した兜。 水中潜航時のみ自身の受けるダメージを大幅に軽減する。 また、範囲を指定してダメージを与える計略の内、雷でダメージを与える計略の効果が2倍になる。 飛行状態になると移動しながら攻撃を行う。 この兜も水中潜航時でも射程内の城娘などに遠隔攻撃をしてくる。 | トビウオは、ダツ目トビウオ科に属する魚類の総称で、亜熱帯から温帯の海に生息する海水魚である。 トビウオと呼ばれてはいるが鳥のように飛行するわけではなく、水中から水上に飛び出しグライダーのように高速で滑空をする。 この行動は主に、マグロなどの捕食者から逃げるためだとされている。 変わり兜のモチーフとして採用された例は見られない。 |

| 近接 |  | 針千本兜 | 黒船の城娘から登場した兜。 射程内の全ての攻撃対象に攻撃を行う。 また、範囲を指定してダメージを与える計略の内、雷でダメージを与える計略の効果が2倍になる。 この兜は水中潜航を行わず、海上を移動してくるのでダメージ軽減はない。 一ノ谷形兜の海洋兜版といったところで、およそ同じスペックと行動で海から仕掛けてくる。 | ハリセンボンは、フグ目ハリセンボン科に属する魚類の総称で、見た目の特徴として体表に多数の棘がある。これは鱗が変化したものとされ、体を膨らませると直立しイガグリのような状態になる。 体を振らませるのは、主に外敵から身を守るためや、自らの身体を大きく見せて相手を威嚇するためだと考えられている。 変わり兜のモチーフとして採用された例は見られないが、なんとなく雑賀鉢と呼ばれる兜に似ていなくもない。 |

| 近接 |  | 大王具足兜 | 乗るか乗らざるかから登場した兜。 対象とその周囲にダメージを与える拡散攻撃を行い、直接攻撃の対象へのダメージが増加する、武器種の槌と同じ性質を持つ中型兜で、一ノ谷形兜と栄螺形兜を混ぜて強化したような性能。 耐久、防御ともに高く簡単には倒せないため、盾で受け止めて集中攻撃する事になる。攻撃力はほどほどだがしぶといので、戦線をもたせるのに苦労する。 ダンゴムシのような槌は範囲一マス以上を巻き込むため、遠距離城娘や蔵や殿に注意。 対処には防御低下、術攻撃などが有効で、必要なら歌舞、回復、防御アップなども使おう。 | ダイオウグソクムシは南米や西大西洋の深海に生息するグソクムシの一種で、同じ種の中では世界最大の大きさを誇る。最大で体長50センチ、体重1キロ以上にもなる巨体を持ち、その巨体で深海を泳いだり、不完全ながら丸まって外敵の攻撃を防いだりすることも可能である。別名を「海の掃除屋」ともいい、似た種であるフナムシと同様に他の生物の死骸や弱った個体を食べる性質を持つ。 世界で初めて発見されたのが19世紀のメキシコの深海であるため、変わり兜のモデルとしては当然見受けられない。しかし、グソク(具足=甲冑)と名付けられていることから鎧や武者の要素を付け足されることも多い。 |

| 近接 |  | 電気鯰兜 | 暗雲を散らすべくから登場した兜。 射程内全ての攻撃対象に攻撃を行い、動きを一定時間封じる。 また、範囲を指定してダメージを与える計略の内、雷でダメージを与える計略の効果を大幅に低下させる。 一ノ谷形兜が柔らかくなり麻痺攻撃を付けた印象。攻撃範囲は周囲一マス分で、遠距離城娘が大破しないよう気を付けたい。麻痺があるので近づかれると倒しにくいので、遠距離攻撃で手早く倒そう。 | デンキナマズはアフリカ大陸を原産とする魚の一種で、名前の通り電気を発する器官を体内に有することからその名前が付けられた。体内の筋肉が発達したことによって生まれた器官から出る電気は、エサとなる小魚を感電、麻痺させて補食するためだけでなく、より大きな相手に襲われた際の自衛手段、電波により視力の悪さを補うレーダーとしての役割など多くの利用手段がある。 変わり兜のモデルとして採用された例は当然見られない。余談だが、体内の電気を十分抜いたとしても食用には向かないらしい。 |

| 遠隔 |  | 海賊船兜 | 鉄甲戦から登場した兜。 攻撃時に直撃ボーナスを80%上昇させ、範囲を指定してダメージを与える計略の内、火でダメージを与える計略の効果が2倍になる。 要するに砲撃型中ボスで、射程はニマスで、着弾時爆風範囲は周囲一マス。 攻撃力はさほど高くはないが、大砲が複数体巻き込まれる爆風を持つタイプのため、トークンで逸らすのがいい。耐久、防御ともにほどほどに高いが、射程外から迎撃すれば足止めするまでもなく倒せるだろう。 | 海賊船というのは船の分類名ではなく、キャラック船やガレオン船と呼ばれる15~16世紀に作られた木造の大型帆船がそう呼ばれている。 一般に海賊船と聞いてイメージされる、複数本の太いマストに大きな帆、船首には海賊を象徴するドクロマークと大砲という姿をしている。 実は日本でもガレオン船が造られたことがあり、徳川家康がウィリアム・アダムスに命じて伊豆国伊東で造らせた「サン・ブエナ・ベントゥーラ号」がそれに該当する。また、伊達政宗がイスパニア(現在のスペイン)に対し使節支倉常長を送るために建造した「サン・ファン・バウティスタ号」も、同時期に開発された国産ガレオン船である。数年前までは原寸大の木造復元模型も展示されていたが、現在は老朽化や保存の観点で解体されており、後に1/4ほどにスケールダウンした模型が完成、展示されている。 |

| 近接 |  | バッカニア兜 | 大洋のあらくれから登場した兜。 攻撃時に対象の攻撃と防御を150低下させ、自身の攻撃と防御を150上昇させる。 また、範囲を指定してダメージを与える計略の内、雷でダメージを与える計略の効果が上昇する。 耐久が高いため、盾で受け止めつつ高火力で集中して攻撃すれば、敵兜からの被害も減らせて素早く安定して倒せると思われる。 | バッカニアとは、現在のカリブ海域で略奪行為を行っていた集団のことを指す言葉で、いわゆる「カリブの海賊」の前身とされる。 17世紀半ば頃、イングランドやフランス、オランダといった国々は、海上交易においての競争相手だったスペインに対しての妨害行為として周辺の無法者に略奪行為を許可したのが始まりとされる。後にスペインが弱体化すると、その略奪行為による交易の妨害が目に余るようになり、結果として各国から処罰の対象となってしまう。 こうして海賊の討伐とともに、大航海時代は終わりを迎えることとなる。 |

| 遠隔 |  | 海軍兜 | 傷だらけの誓いから登場した兜。 全ての海洋兜の与ダメージを35%上昇させ、海洋兜の受ける攻撃低下効果を無効化する。 また、乗船時のみ後退効果を受けず、遠距離城娘を優先的に攻撃し、乗船時に撃破されると、本体が特定の地点から再び進行を開始する。 また、乗船時のみ範囲を指定してダメージを与える計略の内、火でダメージを与える計略の効果が2倍になる。 登場時は乗船して遠距離城娘を優先的に砲撃し、撃沈されると後方から下船した中型兜が歩いてくるという二段構えの侵攻を行ってくる。 耐久が高く、早めに倒さないと砲撃を受け続けることになるので、火力を集中させて手早く沈めてしまいたい。 下船後に歩いてくる中型兜は、錨を振り回して周囲一マスの強力な範囲攻撃を仕掛けてくるので、優先的に撃破してしまいたい。 一見バッカニア兜と見た目が似ているので、対処を見誤りと悲惨なことになるので注意。 | 乗っている船は海賊船のような帆船ではなく、驚くことにホバークラフトである。時代錯誤感は否めないが…。船体の中央には大口径の大砲が備え付けられており、こちらもやや近代的な印象を受ける。 ホバークラフトは背部のプロペラを回して空気を発生させ、船体を浮かせることで水上を高速移動することを可能にする船の種類である。浮遊することで水上だけでなく陸上へもスムーズに移動することができるが、水面や地面から浮遊しているという特性上高度な運転技術を要する。 操縦している兜は海軍提督のような制帽とジャケットを羽織っており、より近代的な印象を見せる。 |

| 近接 |  | 海月兜 | 古螺の風から登場した兜。 自身の受ける戦棍、槌、大砲、軍船以外の通常攻撃が物理攻撃の武器種の攻撃を無効にし、麻痺を付与する攻撃を行う。 特性がかなり厄介で、軽減ではなく無効にするという関係上対処できる城娘が必然的に限られてしまう。 加えて攻撃が麻痺を付与するため、有効な近接城娘でも麻痺している間に突破されるということにもなりかねない。 完全に手持ちや育成次第ではあるが、出てくるマップの関係上柔軟に配置できる軍船城娘がいれば有効打になり得る。いない場合でも本や一部城娘が持つダメージ計略は有効なので、それらだけを対処方法として用いるのもありだろう。その場合、計略の残り回数やクールタイムには気をつけたい。 | 海月をモデルとした変わり兜は例が見られないが、カブトクラゲという兜の名を冠した種類がいる。しかし、その見た目はこの兜とは似て非なるものとなっているためモデルになっているとは考えにくい。形状や触手の長さ、攻撃に麻痺を付与することから、恐らく猛毒を持つクラゲとして知られるカツオノエボシやユウレイクラゲ、ハブクラゲあたりをモチーフとしているのではないだろうか。 |

| 近接 |  | カジキ兜 | いざ、大西洋へから登場した兜。 足止め対象にならず、後退効果を無効化する。また、水中潜航時に移動速度が上昇する。 高速で泳ぐカジキをイメージしてか、後退せず足止めをすり抜けるかのように無効化し、立ちはだかる城娘を脇差のような吻(ふん)で突き刺しつつ殿に一直線に向かってくる。 水中にいる時はより速く動き、鯰尾形兜のような高機動と中型兜のようなステータスを併せ持つようになる。火力はそこそこだが防御は高くないため、集中攻撃か機動力が落ちる陸上移動中に一気に倒してしまいたい。 | モデルとなったのはカジキ(舵木)。長く鋭い口先(吻)をした魚類で、高速で泳ぎ吻を餌となる魚に殴りつけて仕留めるという独特の習性を持つ。 兜のモチーフとなっていてもおかしくなさそうな見た目をしているが、江戸時代から現在までにカジキをモチーフとした兜は文献、及び実存する変り兜には例が見られない。 |

| 近接 |  | シャコ兜 | 大岩の道標から登場した兜。 自身が受ける物理ダメージを50%軽減し、攻撃を受ける度に攻撃が50%上昇する。(上限500%) 特性により物理攻撃を軽減し、その度に火力が増加していくという噛み合った能力を持ち、火力が低く手数が多い攻撃を当て続けてしまうと、ダメージはあまり入らない代わりに攻撃力だけが大きく増加するという事態になりかねない。 そのまま接近されて最大5倍にも膨れ上がった攻撃力でのパンチを食らえば、強化を重ねた盾城娘でもたちまち大破させられてしまう。 そのため、なるべく足止めをしない状態でダメージ軽減の条件にならない術ダメージを主体に攻撃するか、手数の少ない高攻撃力の攻撃で一気に削り取ってしまうかのどちらかの手段をとることになるだろう。 特に、雷属性の計略があれば海洋兜の特性にも有効に働き大ダメージを与えられるため、手持ちにいるのなら編成しておきたい。 | シャコはエビのような見た目をした甲殻類の一種だが、実際はエビとは遠い関係の独立した種である。最大の特徴はカマキリのように折りたたまれた捕脚で、種によって使い道が異なるものの内側の刃に獲物を引っかけ捕獲するためのものと、勢いよく叩きつけて貝殻や甲殻を破壊するためのものとに大別される。 特に後者の使い方は同じ甲殻類の中でも特筆すべき速さと威力があり、あまりの速さに捕脚周辺の海水が沸騰して泡が発生し、光が見えることもあるという。弾丸並みのエネルギーを有した一撃は貝殻や甲殻だけでなく、観察のため接近したダイバーの指の骨をも叩き折ったという記録も確認される。 日本でも多く確認され、食材としても親しまれているシャコではあるが、変わり兜のモチーフとしては例が見られない。 |

| 近接 |  | 毒エイ兜 | ザ・ロックから登場した兜。 陸上にいるとき近接物理攻撃を回避し、猛毒を付与する攻撃を行う。 攻撃した城娘を猛毒状態にするだけでなく、陸に上がるとそのヒラヒラした体からか物理攻撃をものともしなくなり、殿への驚異が一気に増してしまう。 特に猛毒は回復を受けてもダメージの方が上回り大破することが多いため、一度殿が攻撃されてしまうとそのまま敗北ということに繋がりかねない。 そのため、物理攻撃軽減の影響を受けない海上にいる時に火力を集中させて倒してしまうのが理想と言えるだろう。 他の海洋兜と同様に雷属性の計略がよく通るため、火力に不安がある時は編成しておくと保険になるだろう。 | エイは平べったい体をした軟骨魚類の一種で、細長い尾を持ち胴と一体化した胸鰭をヒラヒラと揺らしながら泳ぐ魚である。 アカエイをはじめとする一部の種は尾の付け根部分に背鰭が変化した毒針を有しており、刺さると人間ですら死に至らしめる強力な毒を有しているため、浜に打ち上げられた死骸を含め決して迂闊に触ってはいけない。 こうした危険な種もいる反面、日本各地で腐りにくい魚類という特徴から食材としても用いられているくらい親しまれたエイだが、変わり兜のモチーフとしては例が見られない。しかし、体表の縦筋や上部の装飾が、八幡座(筋兜や星兜の脳天部分にある装飾された穴)の付いた兜に見えなくもない。 |

| 遠隔 | イトマキエイ兜 | 皇帝の庭から登場した兜。 普段は水中に潜航しながら接近してくるが、一度攻撃を受けると飛行状態となり、下部に張り付いたコバンザメ型のミサイルを城娘に向けて飛ばし爆撃を行う。 飛行状態では遠隔城娘を優先的に狙う二連続の遠距離攻撃を行うため、避雷針役には注意が必要。(遠近両属性もちならば、赤マス配置でも優先的に狙われる) 他の潜航している兜同様、水中にいる間は攻撃の通りが悪いため、倒す際は最初に軽い攻撃を加えてアクティブにしてから本命の攻撃を叩き込んでいきたい。 コバンザメミサイルでの攻撃は射程こそあるが火力はそこそこなので、受けつつ攻撃を与え本体を撃墜させるのも十分有効である。 | ||

| 遠隔 |  | 甚兵衛鮫兜 | 地中海の隠れ家から登場した兜。 動きはゆっくりながら、広い射程、高い火力、多めの体力を備えた重戦車のようなステータスを持つ。 広い射程に城娘が入ると、強力な水砲弾を撃ち出して防衛線の破壊を狙ってくる。 配置できる箇所が限られる海洋ステージでは、高火力によって戦線に穴が開けられるとそこから突破されかねないため、可能であれば射程の外から耐久を削りきりたい。 例によって雷系の計略の通りは良いため、近付かれる前に攻撃を重ねて沈められればリスクを抑えられるだろう。 | |

| 近接 |  | チョウチンアンコウ兜 | 聖杯の騎士から登場した兜。 地上では射程内全てに沈黙を付与する攻撃を行い、水中では中射程で沈黙を付与する攻撃を行う。 雷属性が弱点なので、計略による大ダメージを与えることが出来る。 |

飛行型

地形を完全に無視して移動してくる空飛ぶ兜。ゲームシステム的に特別な特性が与えられており、

・近接武器による攻撃の攻撃力を半減する

・遠隔武器による攻撃ならば通常通りダメージを与えられ、特に弓の攻撃は攻撃力が+50%される

・遠隔武器の城娘は他の兜よりも優先して攻撃対象にする(大砲の城娘を除く)

・足止めの効果を無効化する などが挙げられる。

・バグなのか仕様なのか分からないが、一部の飛行兜は殿まで到達すると画面外に出るように消滅してしまう(毛虫形兜以降に実装された飛行兜は、殿に到達しても消えなくなった)

初見のマップではどこから飛んでくるかさっぱり分からないので性質が悪い。

基本的に城娘は殿に近い敵を優先して攻撃するが、遠隔城娘は自分が爆撃されようが殿に近接がたかっていようがそっちのけで飛行型の兜を攻撃してしまう。

敵の編成に厄介な飛行兜がいた場合、弓の城娘の採用を検討しよう。

| 種別 | グラフィック | 名前 | ゲームにおいて・攻略 | 解説 |

| 飛行 |  | 尾翼形兜 | 肥前から登場した兜。 序盤で遠距離系の城娘を育てていないと苦戦するが、ある程度育てば、さほど脅威ではない。 | 尾翼とは本来飛行機の重心を安定させるためのもので、鳥にはないものである。もっと言うと鳥にあるのは尾翼ではなく尾羽である。 文献上では実在するようだが、どのような形をしているのかは不明。恐らくは雁形兜や燕尾形兜あたりがモチーフなのではないだろうか。 |

| 飛行 |  | 隼形兜 | 追加された蔵防衛戦で、天下統一では因幡から登場した兜。 接近して爆撃してくるが、その前に撃ち落とすのは容易。攻撃間隔も長く大した火力ではないが、大回りして裏を突いてくることがあるので、僻地の蔵に注意。 来訪せし激昂の城娘では久留米城を、それ以降のマップでは兜を掴んで運んでくることも。 | 隼は戦国時代において、鷹狩りに用いられたり、羽根が兜や羽織の装飾品に用いられたりと人間との関連が深い鳥でもある。兜のデザインとしては例が見られない。 旧プロの図鑑画像を見ると三本の爪で3本のダイナマイトを器用に掴んでいるのが分かり、それを落として攻撃しているようである。 |

| 飛行 |  | 強化型隼形兜 | 懐古模倣の鋼獅子で登場した兜。 基本的な対処方法は隼形兜と変わりないが、体力や防御面なども強化されているため撃ちもらしには気を付けたい。 | |

| 飛行 |  | 蜻蛉形兜 | 紀伊から登場した兜。 多くの殿が蔵防衛戦で山ほど相手にしてきた。攻撃も速度も高くなく純粋な脅威度は低いが、高難易度では蔵を落とされて嫌な思いをした殿も多いはず。 | トンボは後退せず前にしか進まないため「勝虫」「勝軍虫」と呼ばれ、縁起物として好まれた。尚、名前の読みは旧プロ準拠だと「トンボナリ」ではなく「カゲロウナリ」である。 蜻蛉切を装備しても別にボーナスはない。 |

| 飛行 |  | 蝶形兜 | 結束の矢と謀略の将で登場した兜。 蜻蛉形兜に酷似しているが、5体同時に攻撃を仕掛けてくる点が異なる。 群れを成す傾向があり、見間違えて蜻蛉形兜と誤認すると、自軍や蔵が手痛い目に合うことも。 | モデルは、蝶を前立てにあしらった変わり兜か。採用理由は不明だが、揚羽蝶がモチーフとして採用されることが多い。 しかし、その見た目は我々の知る蝶とはかけ離れており、現存する蝶形兜の形がこの兜の頭部に似ているのが唯一の蝶要素か。恐らくはチョウトンボ(青い羽根が特徴のトンボ)もデザインの元になっているか。 |

| 飛行 |  | 大蝶形兜 | 武神降臨!蒲生氏郷で登場した大型兜。 直接攻撃と、鈴の武器種のように自身の攻撃5%分の術攻撃ダメージを0.2秒毎に発生させる特殊効果を持つが、デバフは行ってこない 大型だが攻撃力は低く城娘にとってさほど脅威ではないが、耐久の低い殿に近付かせると、あっという間に体力が減らされてしまうので早めの撃破が望ましい。 見た目の大きさに比例して耐久が高いので高レベルの弓職を編成しておこう。 | モデルは蝶形兜と同様、蝶を前立てにあしらった変わり兜だが、あちらよりも蝶がモチーフだということが一目瞭然で分かる。チョウトンボをモチーフにしたと思わしきあちらとは違い揚羽蝶がモチーフとなっていることがよく分かる作りになっているが、よく見ると蝶形兜の名残を顔や胴体に残している メタなことを言ってしまうと、蝶形兜が蜉蝣形兜の上位種としてデザインされている以上、こうした上位種を作らない限りは蝶そのものをモチーフとした敵を出せなかったのだろう。 |

| 飛行 |  | 大蝶形兜(幻想種) | 願いは泡沫の月夜にで登場した大型兜。 射程内の敵に自身の攻撃10%分の術攻撃ダメージを0.2秒毎に発生させる。また、自身が受ける術攻撃武器種による通常攻撃ダメージを軽減する。 攻撃力が通常の2倍になっており、1体でも強敵なのに複数体で城娘に同時攻撃されるとあっという間に大破まで持っていかれることもある。 攻撃を受けると回復職の援護ではとても間に合わず、巨大化か高レベルの弓職での早めの撃破が望ましい。ダメージ軽減計略や回復計略があるとやや楽になる。 | |

| 飛行 |  | 大蝶形兜(猛毒種) | 美作から登場した大型兜。 射程内の敵に自身の攻撃10%分の術攻撃ダメージを0.2秒毎に発生させる。また、攻撃時に状態異常猛毒を付与し、自身が受ける猛毒効果を無効化する。 この兜は、毒による継続ダメージが発生する合戦で出現時のみ、猛毒の効果時間を延長させる。また、射程内の敵へダメージが自身の攻撃の20%分に上昇する。 上記の大蝶形兜と同様に、本陣に近づかせると厄介な能力を持つので、こちらも高レベルの弓職などで早めに撃破しておきたい。 | |

| 飛行 |  | 三十二間星形兜 | 討伐武将大兜!福島正則で登場した兜。 姿は華奢に見えるが耐久は高く、遠距離城娘だけでは簡単に接近を許してしまうことも。 攻撃速度は速くないが、懐に飛び込み矢を降らせる難敵で、特に伏兵を優先して狙ってくるので、破壊されないように注意が必要。 | 星兜は、平安時代初期には既に見られた、筋兜と並ぶ比較的古い兜の一種。三十二間は、兜の鉢に用いられた板金の枚数(三十二枚)を指す。この板金を止める鋲の頭を星と呼ぶことから星兜という。 長らく名称不明だったが、薄れゆく魂の刻印にて名称と、実はかなり精巧な女性型兜であることが判明。 |

| 飛行 |  | 高坂式三十二間星形兜 | 豊前から登場した兜。 外観のかっこよさに磨きがかかったが、凶悪さにも磨きが掛かってしまった。 攻撃力も耐久力も強化され、さらに2連続攻撃を仕掛けてくる強敵になったが、他の飛行兜と同様に弓職での迎撃が有効。 | 名前の高坂式とは、武田家の重臣で武田四天王の一人でもあった「高坂昌信」のことと考えられるが、明言されてもいないため詳細は不明。しかし、よーく見ると被っている兜の吹き返しの部分に白い武田菱が見られるため、武田家に縁のある兜というのは間違いなさそうである。 それより前に出た馬場式烏帽子張懸兜の例を考えると、武田四天王の取り巻きの一体として捉えるのが無難なのだろうか。しかし、馬場も高坂も大型兜としては登場していない上、すでに出ている山県昌景の専属兜(山県式とつく兜)がいないため、そちらも結びつけるのが難しそうである。 |

| 飛行 |  | 高坂式三十二間星形兜(黒漆) | 兜の脇に黒い鷹のような羽が生え、ますます外観のかっこよさに磨きがかかったが、それに比例するように凶悪さも増し3連続攻撃仕掛けてくる難敵。 相変わらず弓職での迎撃が有効だが、耐久にも磨きがかかったため容易でない場合も。 本陣まで到達されると殿が倒される確率が上がるので、何としてでもそれまでに迎撃をしたい。 | |

| 飛行 |  | 毛虫形兜 | 閉ざされた扇城で登場した兜。 攻撃力は高めだが、直接攻撃のみで射程は短い。 耐久力がとにかく高く、低い移動速度で戦場に居座ってこちらの遠距離攻撃を吸収してしまうので、攻撃速度を強化した弓職などで早めに撃破してしまいたい。 | 毛虫は後退せず前進しかしないことから、不退転の象徴として好まれた。また、百足も同様の理由で採用されることあり。有名な武将では、佐竹氏や伊達家家臣の伊達成実が用いている。 Reから新登場した兜にしては珍しく実装直後に正式名称が判明した。名前とドット絵から円筒形に見えるが、よく見るとステルス爆撃機のようなV字型をしている。 |

| 飛行 |  | 針式毛虫形兜 | 閻魔の闘技場で登場した兜。 針山地獄をイメージしたのかトゲトゲした外観に変貌している。 攻撃時に針による追加ダメージ(攻撃対象の最大耐久の10%)を発生させる。 | 毛虫とは文字通り毛の生えた芋虫のことで、イラガなど蛾の幼虫が当てはまることが多い。やや長めの針のような毛と、ビロード状の短い毛を有しているが、長い方の毛は無毒なことが多い。逆に短い毛の方は、皮膚などに触れると毒素を出し、痒みや軽度の痛みを引き起こすことがあるため、直接手で触れない方が望ましい。 同じく針まみれとなった一ノ谷形兜のように、こちらは「針のある虫=毛虫」といったイメージで新たに作られたのかもしれない。 |

| 飛行 ・近接 |  | 佐竹式毛虫形兜 | 下野から登場した大型兜。 毛虫形兜の強化版だと思うと痛い目を見る。攻撃力は三倍、耐久は六倍で、防御以外の能力値は飛行兜最高クラスである。 特に攻撃力が恐ろしく高く、うっかり遠距離城娘で攻撃を受けようとすると一撃で大破しかねない。単体攻撃に特化した空飛ぶ象鼻形兜みたいなもの。 さらに人魚形兜のように攻撃しても足を止めないため途中で伏兵を囮にしても意に介さずに殿や蔵を目掛けて真っ直ぐに進んでくる。 とんでもない難敵だが、防御力は毛虫形兜程度なので、飛行兜への特攻と手数に優れる弓職が育っていれば容易に迎撃出来るだろう。不安なら攻撃力強化やダメージ系計略を。 | 戦国時代の佐竹家の武将には、毛虫を兜の意匠に取り入れる例が見られ、特に義重の六十二間筋兜の脇立てが知られる。 ちなみに、毛虫形兜が初登場時こちらと立ち絵が入れ替わっているというミスがあった。その後すぐ修正された。 |

| 飛行 |  | 佐竹式毛虫形兜(邪術) | 真・武神降臨!山県昌景で登場した大型兜。 後退効果も移動速度の低下効果も受けず、攻撃時に足を止めず、通常攻撃による遠隔物理以外のダメージを半減し、自身が攻撃した対象の動きを一定時間封じる。 他の飛行兜と同様にゆっくりと飛行して接近し、扇を大きく振り下ろして目標へと雷を落としてくる。 攻撃力はほどほどだが一瞬麻痺させる上、自分中心の周囲すべてが効果範囲なので本陣に接近されると遠距離城娘や蔵や殿が危険に晒されてしまう。 防御力自体は通常とそこまで差がないため、セオリー通り弓職などでの迎撃が有効で、動作停止計略なども有効。 | モチーフであろうはずがないが、搭乗している兜の持つ扇子がジュリアナ扇子に見えてしまう。 バブル期の象徴と言われたジュリアナ東京で、ボディコンのお姉さん達がお立ち台の上でこれを振り回していた映像を、当時よく目にしていたことだろう。 そもそも、この搭乗兜の役割は何なのかと考えるが、この扇子を振り回すことで地上の兜達を熱狂、いや鼓舞しているのではないだろうか。 |

| 飛行 |  | 佐竹式毛虫形兜(氷術) | 真・武神降臨!佐竹義重で登場した大型兜。 移動速度低下効果を受けず、通常攻撃による遠隔物理以外のダメージを半減させる。また、自身が攻撃した対象に「氷結」の状態異常を与える。 こちらも上記の佐竹式毛虫形兜の強化版と同様に、レベルの高い弓職などで接近される前に迎撃してしまいたい。 | |

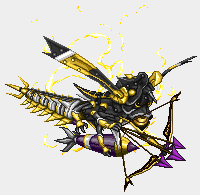

| 飛行 |  | 蜂形兜 | 上野から登場した兜。 耐久がやや高く大した攻撃力はないが、攻撃時に対象を一瞬麻痺状態にさせる特性を持つ。 集団でチクチクされると城娘の攻撃速度が下がって殿を守るのが困難になるため、接近される前にしっかりと撃破してしまいたい。 | 蜂の姿を模した変わり兜は文献上では実在したと述べられているが、実際の兜の像は不明である。恐らく蜻蛉形兜のように、蜂を模した立て物が付けられた兜なのだろう。 旧城プロでは隠密や偵察を役割とした兜で、腹の小銃や手にしたクナイでの強行偵察を得意とした兜だった。 |

| 飛行 |  | 強化型蜂形兜 | 真・武神降臨!藤堂高虎で登場した兜。 ガトリング砲を腹部に装備した強敵。麻痺攻撃に加え、ハチだけに8連続攻撃で長時間行動不能にさせられる。 総火力と耐久も高いので割と手強く、高耐久の城娘や伏兵で攻撃を逸らし、その間に弓職などで撃破してしまいたい。 | ガトリング砲は機関銃と呼ばれる連射砲の中でも最初期に発明されたもので、19世紀アメリカで開発された。名前にある「ガトリング」とはずばり発明者の名字で、ガトリング氏が発明したことにちなむ。 日本に入ってきたのは明治時代になってからで、戊辰戦争において新政府軍が旧幕府軍に対して使用し大きな戦果を挙げたことが知られている。 |

| 飛行 | 蝙蝠兜 | 訛伝が染めたる宵の森で登場した小型兜。 この個体は足の部分が無く、イベント後半に登場する大蝙蝠兜とは別個体だと思われる。 複数で群れを成して高速で画面内をまっすぐ適当に通過して行くが、殿、城娘、蔵などに一切攻撃をしてこない。ぜひ撃ち落として気力にしてしまおう。 当然最低限の耐久なので範囲攻撃があると楽で、近接城娘でも容易に落とせる。 | 蝙蝠をモチーフとした変わり兜は例が見られない。 織田信長が長曽我部元親に対して送った言葉として知られる「鳥無島蝙蝠(鳥なき島のコウモリ)」の元となったことわざ「鳥なき里の蝙蝠」の意味からして、当時からあまり良くないイメージがついた生き物であった可能性がある。 | |

| 飛行 | 大蝙蝠兜 | 訛伝が染めたる宵の森に登場した小型兜。 普段蒲生氏郷の周囲を取り巻く小型兜が、一個体として登場したと思われていたが、正式名称が判明したことにより別種であるとわかった。 イベント前半に登場した蝙蝠兜と違い、こちらには足があるため攻撃能力が備わっている。その攻撃は術攻撃で、与えたダメージの分だけ自身の耐久を回復する。 群れで決まったルートを通過しガリガリ削られるため、城娘だけでなく殿も危険である。 敵の数が多いので、三射弓、投剣、槌、鈴、大砲、ダメージ計略などで一度に複数を攻撃できると被害を抑えられる。 | 長らく氏郷の燕尾形に関連して燕を模した兜だと思われていたが、蝙蝠を模した兜であることが判明した。変わり兜としての解説は蝙蝠兜(武器なし)を参照のこと。 尚、この兜を従える蒲生氏郷は一般的に「燕尾形兜」と呼ばれる自身の兜を「鯰尾形兜」と呼び現代まで伝わっている。そうした例は氏郷の兜にしか見られず、この理由については「今のような明確な分類がなかった頃に名付けられたものをそのまま使っている」「氏郷が鯰尾形と燕尾形を勘違いしていた」などの説が挙げられている。 | |